교사였던 그녀는 이 곳에서 커피를 내린다.

자주 가던 카페에서 일하던 그 언니는 다른 사람과 별반 다를 것 없는 30대 초중반의 여성이었다. 그녀의 역할은 조용히 커피를 내리고, 가끔씩 조그만 조각케이크에 장식을 더하는 정도였다.

그러나 가끔 사장님 대신 메뉴 설명을 하거나 누군가와 대화를 이어가는 언니의 목소리가 들릴 때면 사람들은 종종 무언가를 감지하고 흥미로운 시선으로 흘깃댔다. 아이스크림을 에스키모라 부르다 흠칫 놀라고, 명절마다 아마도 이번 생엔 고향에 다시 못 갈 것 같다 얘기하던 그녀는, 북에서 온 여성이었기에.

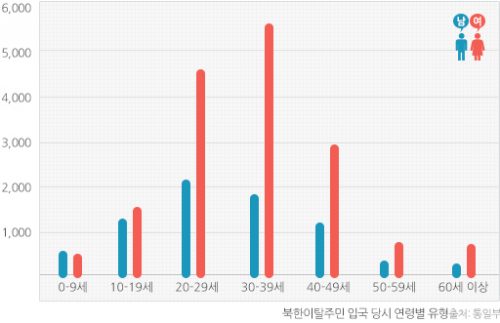

여성탈북자는 전체 탈북자의 71%를 차지하고 있다

그녀가 처음부터 내게 특별한 존재는 아니었다. 일주일에도 수 번을 오가는 어느 카페의 한 알바생, 딱 그 정도였다. 그러나 유달리 살갑게 인사하고, 책상을 치우다가도 은근슬쩍 내게 말을 건네는 그녀가 왠지 귀찮지 않았을 때부터 알바생에게 기대하지 않았던 안부를 주고 받기 시작했다.

그러다 차츰 한가할 때면 언니는 어느 샌가 공부하던 나의 언저리에 머물며 이따금씩 혼잣말처럼 어떤 물음들을 툭툭 던졌다. 그 중에서도 '공부가 그리 재밌니? 부럽다야.' 하는 말은 돌림노래처럼 몇 번이고 돌아왔다. 언젠가 언니도 하고 싶은 공부가 있었는지 되묻자 커피잔을 빙글 돌리고 답하던 모습이 생각난다. 사실 나는 가르치는 게 더 좋아요. 나, 북에서 선생이었거든.

꿈을 버리고서라도 자유랄 것을 가지고 싶었다.

언니는 좋은 교육자가 되고 싶었다. 평범하지만 부족할 것 없는 가정에서 자라며 배우는 재미를 익혔다. 이렇게 재미있는 걸 어린이들에게 알려주는 일만큼 행복한 직업이 있을까?

배운년은 집안에 들이는 게 아니라기에 여선생은 인기 없는 신붓감인 사회였지만, 하고 싶은 일을 할 수만 있다면 그깟 결혼 같은 거 안 해도 퍽 살만할 것 같았다.

치열히 공부를 해서 유망한 교사가 되었고, 그 즈음부터 이 사회가 어딘가 크게 잘못되었음을 스며들 듯 느끼게 되었다. 언젠가부터 수령님을 찬양하는 노랫소리가 공포스럽게 들렸지만 옹기종기 모여 앉은 것들이 꾀꼬리처럼 재잘대며 부를 때면 잠시간 어여쁜 노래라 여길 수 있었다. 그럼에도 결국 버티지 못해 사랑으로 기르겠다고 약속한 삶들을 떼어놓고 기어코 이 곳으로 넘어왔다.

"고것들 지금쯤도 그 노래를 곱게 부르고 있겠구나"

그렇게 찢어지는 마음을 붙들고서라도 이 곳에 오고 싶었다. 삶이라는 것을 살고 싶었고, 자유랄 것을 누리고 싶었다. 빛 바랜 희망을 깊숙이 숨겨두고, 북에서 무슨 일을 했냐는 질문에 선생이었소, 답하고 기다릴 뿐이었다.

너는 그냥 여자도 아니고, 탈북한 여자라고.

언니는 곧장 하나원으로 보내졌다. 한 민족이라기엔 너무나 달랐던 문화를 겨우 배워가며, 몇 안 되는 직업 교육 선택지를 하나 골라 3개월간 일을 배웠다. 북에서 했던 일은 뭣하러 그리도 꼼꼼히 물었나 싶다가도 어차피 교사 일은 다시 못할 테니 그저 묵묵히 배울 뿐이었다.

그래도 훨씬 자유로운 사회였고, 친구도 생겼으니 잘 살 수 있을 것 같았다. 이후 하나원을 나와 일자리를 찾기 시작했다. 배운 기술을 써먹을 수 있는 곳은 공장이나 미용업체 정도였다. 무엇이든 열심히 할 자신이 있었으니 곧장 화장품 공장에서 첫 일을 시작했지만, 자본주의 사회에 덩그라니 남겨져 살아내기란 생각보다 가혹한 일이었다.

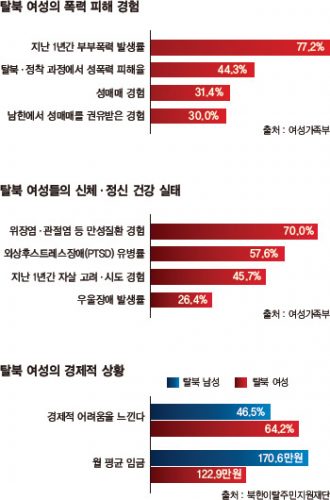

정부지원금과 월급이 겨우 들어와도 곧장 온갖 명목으로 빠져나가니 수중에 남은 게 없었다. 노력이 부족한 탓이라 여겨 야간 공장 일을 하나 더 했지만 뼈가 으스러질 것 같아 더 이상 할 수 없었다. 특이한 억양에 결국 출신이 밝혀지면 돌아오는 시선은 더욱 견디기 힘들었다. 제발 이번주엔 북한 뉴스가 보도되지 않기를, 어느 탈북자 하나가 사고를 쳐서 그 모든 원망을 듣지 않기를 바랐다.

‘우리’라고 배워왔지만 그 누구도 ‘우리’라고 생각하지 않는다

그녀는 철저히 이방인 중 이방인으로 살았다. 이렇게 살다간 고생만 하다 죽을 것 같다고 울자 하나원에서 알게 된 언니 한 명이 조심스레 소개해준 곳에도 가보았다. 고요한 작은 마을에서, 밤마다 이름 모를 남성들을 받는다는 ‘티켓다방.’

못하겠다고 소리치는 그녀에게 언니는 눈 한번만 딱 감으면 공장 1년치를 한번에 벌 수 있다고 덤덤히 말했다. “야. 여기 사람들도 먹고 살기 힘들어. 여자들은 더 그래. 근데 넌 그냥 여자도 아니고, 북한 여자야. 정신 차려” ㅡ 반항하는 그녀에게 손님들은 고함치고 욕짓거리를 퍼부은 뒤 재수 없다며 침을 뱉었다.

“여기서 언니가 하고 싶은 일을 못하게 된 거, 억울하지 않아요?”

언젠가 내가 물었던 말에 언니는 선뜻 아무 대답도 하지 못한 채 어색하게 웃었다. 그러다가도 이 카페 일은 괜찮다고, 다방 레지나 공장 때 생각하면 이만한 곳이 없다며 가게를 쭉 둘러보았다.

이 곳에 들어와서부터 꿈꿨던 생활을 하기 위해 아직도 티켓을 파는 친구들이나, 아무 말도 하지 않으면서 일할 수 있으니 봉제공장으로 향하는 수 많은 중년 탈북 여성들의 삶을 털어놓던 목소리는 소리 없이 우는 법을 익힌 것만 같았다.

그녀를 있는 그대로 받아줄 수 있는 곳은 어디일까

에필로그

언니의 이야기를 세상에 전하기로 마음 먹은 뒤, 기사를 최종적으로 작성하기 전 오랜만에 그녀가 일하는 카페를 찾았다. 혹시 빠진 이야기는 없는지, 아님 빼고 싶은 이야기가 있는지, 그리고 괜찮다면 언니의 손을 담은 사진도 담아갈 수 있는지 물어보고 싶었다.

언니가 사라졌다.

아무런 얘기도, 인사도 남기지 않은 채. 3주 좀 지났다고 뒤 편에서 사장님이 얘기해주었다. 어디든 갔겠지, 다들 그렇게 떠나잖아. 하는 말에도 그리 쉽게 보내기가 어려웠다.

동독에서 최초로 탈출한 군인 한스 콘라트 슈만의 얘기를 해주었던 언니가 생각났다. 그는 자유의 상징으로 기억되지만, 사실 우울증으로 자살했대. 나는 그 자 심정이 이해가 된다. 했던 그 슬픈 눈동자. 차마 깊이 잠기기도 전에 다시 커피 주문을 받으러 달려가던 그 뒷모습도.

양소희

양소희의 이름으로 나온 최근 기사 (모두 보기)

- 북에서 교사였던 그녀는 여기서 카페 알바를 한다 - 2018년 9월 7일

- 그들은 나의 고통을 증명하기를 바랬다 - 2018년 5월 10일