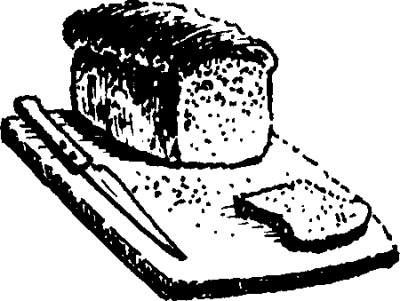

내 사랑은 투박한 바게트와 같아서

식빵을 먹으면 어쩐지 순수라는 말이 떠오른다.

혀에 닿으면 느껴지는 버터와 달걀의 촉촉한 질감. 특히 아무런 형식도 질서도 없이 주욱 뜯을 때 보이는 보드랍고 촉촉한 빵을 보고 있다 보면, 본질 자체의 매력이란 바로 이런 것이 아닐까, 하는 생각이 들었다. 이런 식빵과 같은 연애를 꿈꿨다.

그 사람 앞에서 한없이 솔직해질 수 있는 연애를 바랐고, 상대 또한 있는 그대로의 나를 받아줄 수 있는 관계를 꿈꿨다. 하지만 누군가 이상과 현실은 다르다 했던가. 그 말처럼, 내 연애 또한 그런 모습과는 거리가 멀었다.

그래. 식빵보다는, 바게트에 가까웠다. 수많은 달콤하고 화려한 빵들 속에서도 항상 투박한 모습 그대로를 유지하고 있는 바게트처럼 남들이 흔히 말하는 기술도, 매력도 없었다. 너무 바보 같을 정도로 솔직해서 쉽게 부서지는 바게트의 겉껍질마냥 위태롭기까지 했다. 2014년 겨울은, 특히나 더 그랬다.

매섭도록 추웠던, 그해 겨울

그사람에게 이미 애인이 있든, 혹은 좋아하는 사람이 있던 간에 그런 건 별로 중요치 않았다.

그때의 나는 굉장히 막무가내였고 중간을 몰랐다. 기술? 먼 나라의 얘기였다. 좋아한다는 감정 앞에 나를 둘러싸고 있는 딱딱한 겉껍질을 벗어던지고, 내 속내를 쉽게 드러냈다. 그 사람에게 나라는 사람의 솔직한 모습이 보여지길 바랐고, 내 속마음도 알아주기를 바랐다.

누군가는 물었다. 왜 그렇게 영리하지 못하냐고. 그럴 때마다 나는 아무 말도 하지 않고, 조용히 빈 술잔을 채웠다. 나는 그를 사랑하지만, 그는 나를 사랑하지 않는다는 '사실'을 인정하는 순간, 정말 아무런 가능성도 남지 않게 될까봐, 그것이 두려웠다.

ⓒ영화 '오직그대만'

그래서였다. 그의 전화 한 통에 설레는 것은 기본이며, 혹시나 카톡이라도 오면 기다린 게 너무 티가 날까봐 괜히 한참 후에 답장하기도 했다. 그가 홍대에서 보자고 해도, 강남에서 바로 달려갔다. 그렇게 언제나 1순위는 그의 것이었다. 하지만 감정이라는 것은 누군가가 받아줄 때 비로소 가치가 있지 않던가. 일방적인 것들은 모두 정리해야 할 짐이 된다. 몰입의 끝은 비참했고 추억은 모두 상처로 돌아왔다.

시간을 돌릴 수만 있다면 거침없이 솔직했던 내 감정을 모두 지워버리고 싶었다. 그때 내가 그 얘기를 하지 않았더라면, 애초에 그 장소에 내가 없었더라면 이런 일 따위 생기지 않았을텐데. 미련은 자책을 낳았고, 더 큰 후회만 쌓였다. 이 감정을 숨기기 위한 합리화라는 이름의 딱딱한 겉껍질은 더 두껍게 내 마음을 감쌌지만 기억은 쉽게 잊혀지지 않았다.

ⓒ영화 '늑대소년'

연애를 ‘잘’ 하려면 진심을 버리라고?

시간이 약이라는 말을 믿었다. 그렇게 지나가는 시간 속에서 미련을 정리하려할 때, 평소에는 눈길 한번 주지 않았던 연애 책들이 자꾸 시야에 들어왔다. 그중에서 눈에 띈 구절이 있었으니, 바로 <미친 연애>라는 책의 겉표지에 써있던 글귀였다.

그 말을 보자 순간 먹먹한 기분이 들었다. '식빵'같은 내 로맨스는 잘못된 환상이었을까? 감정에 솔직해야 한다고 믿었던 것은 뭣 모르는 연애알못의 투정이었던 걸까?

그날, 서점 한 구석에 자리하고 앉아 많은 연애 서적을 펼쳐봤다. 수많은 망한 연애담으로 구성된 이야기들과 그 아래에 작가가 적어놓은 꽤나 통찰력 있는 코멘트들. 읽다보니 하나같이 나를 다그치는 말들만 같았다. 그만 이상에 사로잡혀 있으라고, 현실 좀 보라고! 아마 작가가 내 옆에 있었다면 그렇게 소리질렀을 것이다.

하지만 책을 읽다 문득, 작가들이 말하는 ‘잘하는 연애’의 기준이 상대의 행동 하나 하나의 수를 읽어나가야만 하는 것이라면, 나라는 연애알못은 다시 태어나는 수밖에 없다는 생각이 들었다. 사람의 성격과 타고난 기질이 바뀌기 어렵듯, 내 연애도 마찬가지일 것이다.

결국, 책을 도중에 읽다 말고 나왔다.

나는 작가들이 말하는 바람직한 독자가 아니었기 때문이다.

아무려면 어때, 알못은 알못답게

지금도 내 믿음이 잘못되었느냐는 질문에 대한 대답은 같다. 차라리 진심을 버리지 않는, 연애를 잘 ‘못’하는 부류로 살겠다는 것이다. 이유는 이렇다. 일단 나는 계산에 있어 젬병이다. 밀고 당겨야 하는, 셈이 들어가는 연애는 내 머리로 할 수 없다.

일단 숨길 수가 없다 ⓒ응답하라 1988

그래서 차라리 요령 없이 솔직해 남들에게 바보같다는 소리를 들을지 몰라도 연애를 하는 그 시간만큼은 사랑하는 사람과 맛있는 걸 먹으러 다니고, 즐거운 것을 보러 다닐 생각이다. 그렇게, 앞으로도 감정에 충실할 것이다. 연애를 하며 셈하기에는 해야 할 것이 너무나 많다. 우리의 시간은 사랑한다는 감정을 모두 표현하기에도 부족한 시간 아닌가.

솔직했던 내 감정 앞에 후회스런 기억들만 떠올리고 싶지 않다. 어쩌면 그날의 일이 있기에 지금 이렇게 글 한편에 담아낼 수 있을 정도로 별 일 아닌 듯 무뎌질 수 있었을 테니까. 그리고 이전의 경험들 덕분에 또 다시 같은 실수로 인해 좀체 잊기 힘든 기억들로 머릿속이 가득할 때, 스스로를 자책하기보다는 적어도 그때의 감정 앞에서는 후회하지 않는다고 말할 수 있을 테니까.

빵이 오래되면 수분이 날아가면서 당연히 딱딱해진다. 한번 딱딱해진 빵을 촉촉하게 되살리는 것은 쉽지 않다. 하지만 때론 말랑한 빵보다 딱딱한 빵을 이용하면 더 맛있는 요리가 있듯, 식빵을 꿈꾸다 바게트가 되어버린 내 연애에도 언젠가, 딱딱히 굳은 겉껍질도 촉촉히 적셔줄 누군가가 다시 찾아올 것이라 믿는다.

ⓒ응답하라 1988

린시

린시의 이름으로 나온 최근 기사 (모두 보기)

- 알았더라면, 우리는 조금 달랐을까 - 2016년 2월 17일

- 스물세 살의 사랑이 끝났다 - 2016년 1월 18일

- 당신이 콘돔을 벗은 다음의 이야기 - 2015년 8월 19일