머리가 자란다. 가만 두니 그저 자랐다

거울 너머로 머리카락이 목덜미를 덮어 그 사이 지나온 뜨거운 여름내 타지 못한 새하얀 뒷목이 보였다. 왼손으로 뒷목을 두어 번 쓰다듬다가, 오른손으로는 그 새 먼지가 쌓인 거울을 무심코 닦아냈다.

그리고 몇 달이 지났다. 머리칼이 가슴께를 넘어섰다. ‘치렁치렁’이라는 부사는 아마 아주 오래 전 조상들이 자르지 않고 돌돌 말아 상투를 틀었던 머리칼을 감으려 와르르 풀어둔, 지금의 나 같은 모습을 보고 튀어나온 단어가 아닐까 생각했다. 턱 끝에 닿는 짧은 단발을 오랜 시간 고수해왔기 때문에 내가 이만큼이나 머리를 기를 수 있을 거라고는 예상치 못했는데, 머리카락은 어느새 쑥쑥 자라있었다.

내 몸 전체 길이의 3분의 2정도를 차지했다.

이렇게 계속 두면 언젠가 얘가 내 몸의 절반, 그 이상 까지도 차지할 지도 몰라. 문득 이런 생각이 든 이후부터는 머리를 감고 말리는 일이 힘겹게 여겨졌다. 내 몸의 일부 주제에, 내가 통제할 수 있는 범위를 넘어선 존재가 되었다.

‘어느새’ 쌓여 불어나는 것은 비단 머리카락뿐만이 아니다. 속절없이 흐르는 시간 위에선 아주 많은 것들이 쌓여 불어난다. 어디에서 날아오는지조차 절대로 알아차릴 수 없는 먼지라던가 딱 지나온 시간만큼 길어있는 손톱과 발톱, 매일을 만나는 사람들과의 별 것 아닌 대화 같은 것들은 도대체 어떻게 겹겹이 쌓이는지 우리는 평생 알아채지 못할 것이다.

그리고 어느 순간 딱 뒤돌아섰을 때 산더미처럼 쌓여있는 그것들의 흔적더미를 가만히 바라보면서 이렇게 말한다. 치워야지. 그리고는 다시 말한다. 저걸 언제 다 치우냐. 음. 대체 어떻게 치우지?

그래서 일단 머리를 자르기로 했다

굳은 결심을 한 후 미용실에 갔지만 막상 머리를 자르기 직전까지도 안절부절 못했다. 많이 짧게 자르면 아무래도 다시 이만큼 기르기는 힘들겠죠? 그래도 한 번 자를 때 자르는 것이 좋겠지요? 그런 부질없는 질문을 자꾸 하다가 결국 두 눈을 질끈 감았다.

미용사 언니는 내가 두 눈을 질끈 감은 순간 머리를 싹둑-. 정말 움직이는 가위에서 ‘싹둑, 싹둑’ 머리칼이 잘려나가는 소리가 들렸다. 이십 사년 인생 처음으로 두어 번의 가위질로 머리통이 가벼워지는 것을 아주 극적으로 체험하는 순간이다!

마지막으로 조금 더 세심한 가위질이 끝나고 드라이를 마친 후 거울에 비친 나는 몇 분 전의 나와 분명 같지만 아주 다른 사람이 되어있었다.

미묘하게 다른 느낌

분명 아주 다른데, 또 원래의 나로 돌아온 것 같은 기분도 들었다. ‘정말 잘 어울리시네요.’ 라는 형식적인 칭찬에도 기분이 좋아서 아주 가벼운 발걸음으로 미용실을 나왔다. 목덜미에 어디서 불어온 건지 모를 바람이 훅 지나갔다.

머리가 아주 가벼워져서, 한 발자국을 옮길 때마다 내가 그동안 얼마만큼의 무게를 머리에 짊어져왔는지를 단박에 실감할 수 있었다. 다음날 아침에 씻기 전 부터 엄청 설렜는데, 놀라지 마시라! 머리를 세 배는 빨리 감을 수 있게 되었다. 머리를 말리는 것도 두 배는 빨라졌고, 수건으로 대충 털어낸 머리를 말리지 않고 뛰어나가도 별로 상관없게 되었다.

상한 머리칼들은 이미 가장 처음 ‘싹둑-’ 소리가 날 때 잘려 나갔으니 이젠 부스스 어디서 뒹굴고 온 것처럼 보이지도 않는다. 머리카락이 입에 들어가거나 땀에 젖은 얼굴에 치덕치덕 붙지도 않는다.

무엇보다 목에 스치는 바람을 느낄 수 있게 되었다는 점이 퍽 마음에 들었다

정말 아무것도 아닌 것 같아 보이지만, 치렁치렁한 머리에 잠식당할 것 같아 숨이 턱턱 막히는 것과는 완전히 다르니까. 게다가 이젠 내 몸의 전체 길이 중 그저 머리통 길이 정도만을 차지하기 때문에 두 팔로 내 머리를 온전히 다룰 수 있게 되었다.

의도했든 의도치 않았든, 사소하지만 아주 많은 것들이 바뀌었다. 어느새 길어버린 머리카락을 잘라낸 것뿐인데.

살아낸 시간만큼 쌓인 것들의 존재는 당연하다

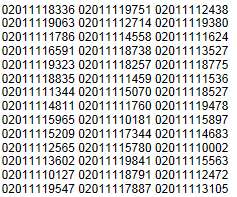

살아낸 시간만큼 쌓인 것들의 존재는 당연하다. 사람이 오래 산 집일수록 그 안에 채워지는 것이 많아 하나의 창고로는 언제나 부족한 것처럼, 무심코 응시한 곳에 먼지가 쌓여있는 것처럼, 오래된 서랍장엔 각종 머리끈과 스티커 혹은 쓰다 남은 지우개 같은 자잘한 것들이 온종일 굴러다니는 것처럼, 어느 날 전화번호 목록을 스크롤했을 때 지금은 얼굴도 기억나지 않는 사람들의 전화번호가 수두룩한 것처럼, 당연하다.

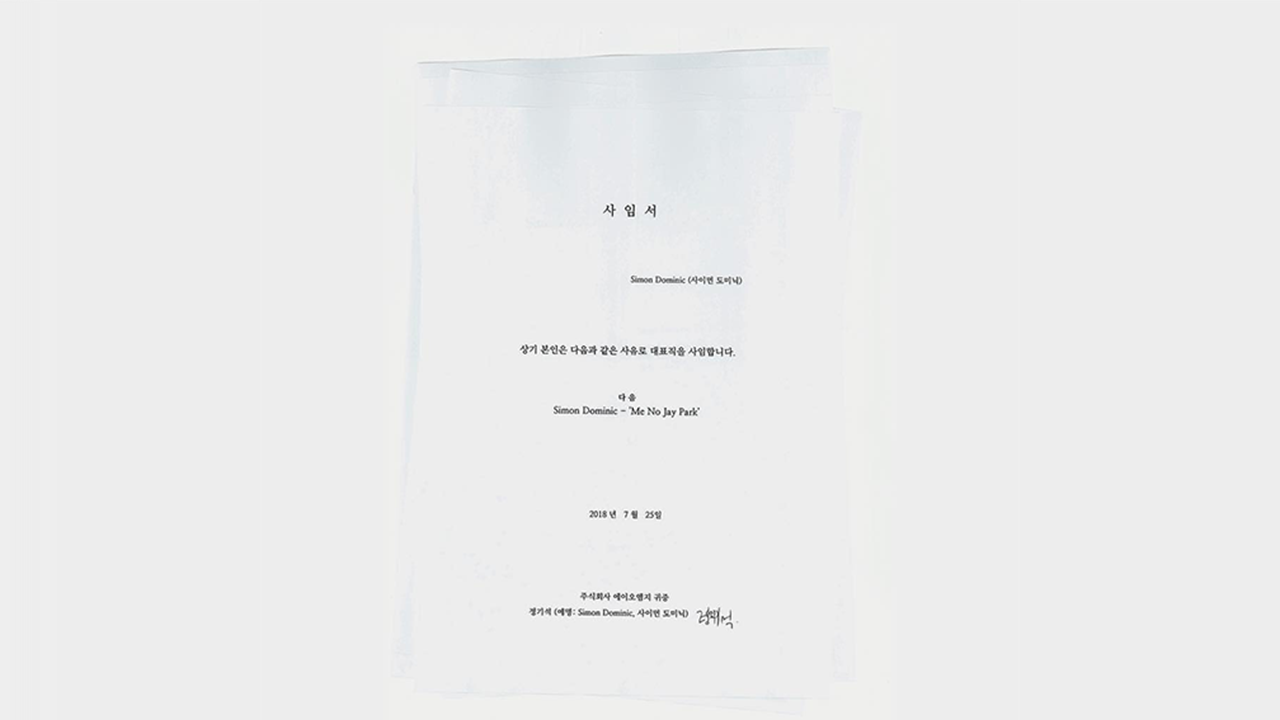

아무 의미없는 숫자들의 나열

그리고 이건 분명 그것들이 쌓이는 동안의 시간을 내가 어떻게든 살아냈다는 증거다. 하찮지만 멋있다. 나는 그렇게 생각했다.

다만 시간이 속절없이 흐를수록 그것들이 층층이 겹쳐 산더미처럼 쌓여서는, 저 위에서 나를 내려다보고 있다는 것이 문제지. 한없이 작았던 매일의 것들이 불어나 그 안에서 발 디딜 틈이 없어 까치발을 든 채 가만 서있어야만 한다면, 그 순간부터 그것들은 더 이상 멋있는 증거가 되지 못한다. 그냥 짐이다, 짐.

하지만 걱정이 되는 걸. 미용사 언니에게 ‘짧게 자르면 아무래도 다시 이만큼 기르기는 힘들겠죠? 그래도 한 번 자를 때 자르는 것이 좋겠지요?’를 자꾸만 물었던 것처럼.

그럼에도 우리는 ‘음, 머리가 길었군. 자를까.’라고 종종 생각하듯, 긴 머리만큼이나 오래 쌓여온 것들을 종종 정리해야할 필요가 있다. 비록 내가 머리칼을 싹둑 잘라버리긴 했지만, 그렇다고 그것들을 무 자르듯 단번에 댕강 잘라 버리라는 말이 아니다. 그저 그것들이 오래된 것이라고 해서 꾸역꾸역 전부 안고 살아야할 필요는 없다는 말이다.

너무 무리할 필요가 없는데도

언젠간 쓸모 있지 않을까 라고 생각했던 증거 1번에서 10번까지의 자잘한 물건들, 그리고 언젠간 연락하지 않을까 라고 생각했던 증거 10번에서 15번까지의 얼굴이 가물가물한 사람들, 오래 알아왔지만 어쩐지 나와 자꾸만 삐거덕거리는 증거 16번의 친구, 다시는 보지 않을 것 같지만 아까워 쌓아둔 증거 17애서 20번까지의 이미 읽어버린 책 같은 것들에게 그리고 스스로에게 물어보는 거다.

그들이 쌓여 만든 산더미가 나를 잠식하기 전에 다시금 뒤적이고 훔쳐보며 너 지금 이 자리에서 괜찮니, 나는 이 상태로 까치발을 들고 오래 버틸 수 있을까, 힘들면 말해줘, 우리 다시 생각해보자. 그렇게 잘라내는 과정을 거쳐 천천히 정리하는 일이다. 그러면 결국 뒷덜미에 훅 불어오는 바람이 있다는 걸 느끼면서, 그저 이렇게 말하겠지. "정말 좋잖아!"

박상현

박상현의 이름으로 나온 최근 기사 (모두 보기)

- 오래되었다는 이유로 안고 있는 것들에 대하여 - 2018년 7월 11일

- 의학적으로도 명절은 우리 몸에 좋지 않다 - 2018년 2월 17일