어느날과 다름 없는, 오전 10시

방학치고는 이른시간에 일어났다. 아침시간으로 예약해둔 미용실에 가야했다. 매일 머리를 자르는 언니가 보이지 않았다. 처음보는 남자 디자이너가 웃으며 나를 ?반겨줬다. 의자에 앉았다. 어색함을 지우기 위한 말들이 시작된다.

"아무리 그래도 여자는 살찌면 좀 그렇더라."

"여자는 살이 찌면 그 매력이 살에 가려져서 안 보여"

따져봤자 민감하다는 소리 밖에 돌아오지 않겠지. 하지만 그게 문제였던 걸까? 혹시 주변에 예쁜 친구 없냐는며, 혹시 있으면 다음에 같이 오라는 소리까지 한다. 딱 봐도 서른이 넘어 보이는데, 아직 대학생인 내 친구들을 만나겠다고? ?구태여 따박따박 반박할 기력도 없어 그저 침묵하는걸 택했다.

어딜 가든 이런 사람은 있으니까.

어느날과 다름 없는,?오후 12시

잠깐 머리를 다듬었다고 생각했는데 꽤 시간이 지나버렸다. 동생 점심까지 차려주고 나가려면 약속시간까지 조금 빠듯하다. 아무리 생각해도 화장할 시간이 없다. 하지만 주변에 할아버지가 있는 것을 보고 관두었다.

알바에 지각한 적이 있다. 급한 마음에 지하철에서 립스틱을 꺼내서 바른 적이 있다. 용모가 단정하지 않다고 사장님에게 혼나기는 싫었다. 그때, 옆에 앉으신 할아버지가 혀를 차며 내게 말했다.

"젊은 애가 술집 여자도 아니고..."

"천박하게 밖에서 뭐 하는 건지..."

그 할아버지는 혼자서 자리 두칸을 차지하고 있는 아저씨에게는 아무 말도 하지 않았다. 그날의 나도 아무 말도 하지 않았다. 다만 한 정거장 빨리 내렸을 뿐이다.

휴대폰이 울렸다. 곧 도착하니까 밥 차려두라는 동생의 문자였다.

알았다고 문자를 보냈다. 답장은 없었다.

어느날과 다름 없는,?오후 2시

급한 마음에 후다닥 상을 차린다. 하지만 동생이 집에 들어오지 않았다. 먼저 나갈까 하다가도 반찬이 상할까봐 걱정된다. 친구한테 미안하다고 연락을 하는 도중에 동생이 들어왔다. 동생이 화를 내며 들어왔다.

왜 이렇게 늦게 왔냐고 물었다. 여자 화장실에서 누가 몰카를 찍었다고 한다. 내 일도 아닌데, 심장이 철렁하고 내려 앉는 것 같았다.

"아 짜증나. 이제 휴대폰 무조건 제출하래"

몰카찍은 사람은 학생이냐고 물었다. 다른 반 남자애가 그랬다고 한다. 동생은 학교에서 폰게임을 할 수 없게 된 사실에 매우 화가 난 것 같았다. 입 밖으로 나오지 못한 말들을 몇 번이고 집어 삼켰다.

동생은 밥맛이 없다고 했다. 나는 조용히 집에서 나왔다.

어느날과 다름 없는,?오후 3시

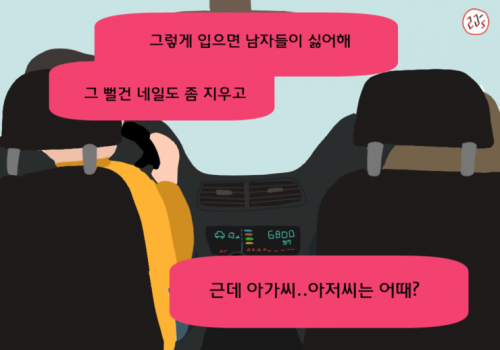

버스를 타면 약속에 늦을 것 같았다. 큰 맘 먹고 택시를 타기로 마음 먹었다. 애매한 시간대라 그런지 오래토록 기다리다 겨우 빈차를 잡아 탔다. 기사 아저씨게 나를 반기며 말을 걸어왔다.

버스를 타면 약속에 늦을 것 같았다. 큰 맘 먹고 택시를 타기로 마음 먹었다. 애매한 시간대라 그런지 오래토록 기다리다 겨우 빈차를 잡아 탔다. 기사 아저씨게 나를 반기며 말을 걸어왔다.

"첫 손님으로 여자는 안받는데, 아가씨가 예뻐서 태워준 줄 알아"

나는 무슨 말을 해야 할까. 황송해서 어쩔 줄을 모르겠다? 내 표정은 떨떠름하게 변했지만 기사님은 신경도 쓰지 않으시고 계속 말을 이어갔다.

"아가씨 근데 화장이 진하네. 그러면 남자들이 안 좋아해.

"화장 좀 수수하게 해봐. 남자들이 아주 쫓아다닐껄?"?

까칠하게 대꾸를 할 수도 없었다. 성희롱에 가까운 말을 지껄이던 기사 아저씨와 말다툼하다가 내려주지 않았다는 친구의 말이 떠올랐기 때문이다. ?잠깐만 참으면 된다. 맨날 볼 사이도 아니고. 내리는 순간 모든 것이 끝날것이니 말이다.

목적지에 도착했다. 아저씨가 아쉬운 표정으로 입을 연다.

"근데 아가씨, 아저씨는 관심없어?"

염병. 나도 모르게 욕이 나왔다.

어느날과 다름 없는, 밤 10시

친구들을 만나 오늘 하루 있었던 얘기를 나누었다. 사실 새롭지는 않았다. 늘 겪는 일이니까. 오랜만에 만난 반가움이 컸던걸까? 생각보다 시간이 꽤 지나가있었다. 도착하면 꼭 연락하라는 말과 함께 헤어졌다. 막차까지는 조금 여유가 있었다. 기분 좋은 마음으로 버스를 타러 갔다.

걸음이 빨라지기 시작한 것은 어떤 '시선'을 느낀 다음 부터였다. 괜히 치마자락을 조금 내렸다. ?하지만 시선은 멈추지 않았다. 걸음을 멈췄다. 그 시선이 잠시 멈칫하나 싶더니, 아래 위를 대놓고 훑어보기 시작했다.나도 그 사람을 따라했다. 그와 눈을 바라본 것이다. 그의 입이 처음으로 열렸다.

"싸가지 없게 ?꼬라봐 ?"

댕. 머리속에서 종이 울렸다. 황당함에 말문이 막혔지만 하루종일 비슷한 일이 너무 많아서 대꾸할 힘이 나지 않았다. 마침 타야할 버스가 들어오고 있었다. 그 자리에서 서 있다간 그가 때리기라도 할 까봐 겁이 났다. 얼른 버스를 잡아 탔다.

버스 창가에 기대자 많은 생각들이 떠올랐다. 먼저 쳐다본 건 상대방이다. 불쾌한 감정을 느끼고 피해본 건 나이다. 그런데도, 왜 늘, 내가 먼저 지레 겁을 먹고 도망가야하는 걸까?? 어느덧 집 근처 정류장에 도착했다. 갑자기 피곤함이 몰려왔다.

하루 종일 바쁘고 많은 일이 있었지만 그렇다고 특별하지는 않다.

그저 어느날과 다름 없는, 그런 하루였다.

눈을 감는다. 오늘은 꿈도 꾸지 않고 잠들고 싶다.

박진우

박진우의 이름으로 나온 최근 기사 (모두 보기)

- 아파도 참는 것이 ‘사회생활’이라고요? - 2018년 1월 10일

- 졸업한 선배에게 학생회가 왜 필요하냐고 물어봤다 - 2017년 12월 5일

- 당신을 따라한 나는 싸가지 없는 년이 되었다 - 2017년 8월 31일