20세가 된 청년(1996년 출생자) 중에서

인서울 4년제 대학 진학자는 7.17%에 불과하다. 29.75%는 서울 외 지역 4년제 대학에, 20.26%는 전문대에 갔다. 8.95%는 고교 졸업 후 바로 취업했고, 17.18%는 무직이거나 소재 파악이 안된다.

헬조선 청년 = 모든 청년?

정확하게 말하도록 하자.

헬조선은 수도권 중산층 2세 대학생들에 의해 성장한 키워드다.

이 키워드를 구성하는 축을 살펴보자. 하나는 헬조선이라는 말이 가진 직관성과 쌈박함이다. '헬'과 '조선'은 대학생들이 느끼는 사회적인 '후진성'과 '야만성'을 수사적으로 너무나 잘 묘사한 비유였기 때문이다.

차마 말로 설명하기 힘들때 우리는 비유를 쓴다.

다른 하나는 세상에 대한 '해석'이다. 해석을 한다는 것은 '무엇인가'에 대하여 논리정연하게 말할 수 있으며, 그 주장과 연관된 실제의 사회모순을 언급할 수 있는 능력을 의미한다. 그 내용이 엄혹한 노동 현실이 되었든 사회의 주축 세대와의 갈등이 되었든 사회정의의 좌절이 되었든, 그런 세부적인 담론과 관점을 어느 정도 이해할 수 있는 능력이 있어야 '해석'을 낳는다.

그리고 그것을 비유로 풀 여유도 없고, 논리적으로 해석할 수 없는 현실이 있다.

지금부터 이것을 '마비된 헬조선'이라고 부르자.

물론 큰 차이는 없다. 이 세계도 똑같은 헬조선이다. 사회적인 '후진성'과 '야만성'이 여전히 날뛰는 곳이다. 그런데 이 세계 안의 사람들은 자신의 세계를 '헬조선'이라는 식으로 자조하지 않는다. 자신이 처한 상황을 세계와 연결시키기 힘들기 때문이다.

기사에서 묘사되는 청년을 통해 구체적으로 알아보자.

Q. 취업한 친구들이 느끼는 것은 어때요?

"이전 회사보단 나아요. 거기서는 일 시작할 때부터 끝까지 서 있었어요. 평일엔 일하고 주말에도 나가는 게 힘들어서 기숙사에 가만히 있어요. 사실 지금도 도망치고 싶어요. 가족과 친구들 때문에 도망 안 치는 거죠. 돈 벌어야 하고, 친구들도 같이 있으니까 버틸 만해요."

-현우Q. 대학엔 왜 가는 건가요?

"아버지가 보수적이에요. 무조건 대학 가야 한다고 생각하세요. (특성화고 올 때) 아버지가 많이 화나셔서 귀싸대기도 때렸어요."

- 중일

4년제 대학생 중 다수가 처한 현실과 비슷하게 이 '마비의 헬조선'에서 사는 사람들은 불안정 노동에 놓여 있고, 저임금에 놓여 있으며, 재생산을 실제로 포기했고, 세대적인 충돌은 오히려 화이트칼라보다 더 심하게 겪는다. 그러나 그들이 언급하는 것은 '분노의 헬조선'에서 늘상 듣는 말과 많이 다르다.

"생각했던 것보다 힘든데 저도 버틸 만해요. 회사 상사들한테 욕먹는 게 힘들어요. 그렇게까지 욕먹을 정도는 아닌데 욕먹으니까. 월급은 120만원 정도. 정규직이 될지 모르겠는데 그냥 다니고 있어요."

자신의 주변에 담론이 머물기 어렵기 때문이다.

같은 세계, 하지만 너무 다른 온도

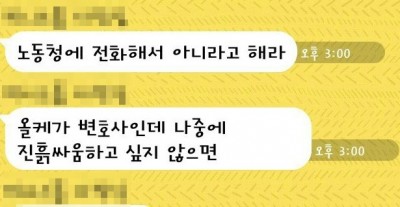

주변에 담론이 머물지 않는다는 것은 자신이 받고 있는 대우가 단순히 운이나 개인적 문제인 건지, 아니면 자신을 둘러싼 구조의 문제인지 바라볼 수 없다는 것을 의미한다. 동시에, 자신이 겪는 상황에 대해서 자기가 기분 나쁘게 생각하는 것과 별개로 '공적으로' 잘못되었다고 말할 근거를 찾지 못하게 만든다.

'본인이 책임 져야죠' ⓒ웹툰 '송곳'

예를 들어, '내가 고졸이라고 해서 이렇게 살아야 하는 이유는 없다'고 주장하게 되는 각성의 순간은 성찰과 자아존중에서 나오는 것이 아니다. 내가 처한 문제가 내 개인의 문제가 아니며 내가 처한 구조의 문제고 '해결이 필요한' 것이라고 말할 수 있게 만드는 담론에서 나온다.

다르게 말하면 그 담론이 없기 때문에 '마비의 헬조선'에서 나오는 이야기는 분노보다 오히려 체념에 가까울 수밖에 없고, 구조에 대한 맥락이 뒤따르지 않으니 언제나 사회적 이슈에 대한 입장은 철저하게 '개인적' 이다. 동시에 그 세상의 사람들은 그들을 관통하는 담론이 없으므로 서로간에 힘을 합치는 것이 불가능하다.

하지만 그들은 이미 사회인이며 노동하는 사람으로 그 자리에 있어왔다. 다만 '대학생'이라는 이름을 가지지 못한 탓에, 잘 보이지 않는 '공장'에 있다는 이유로, 일상과 구분되는 '서비스'의 현장에 종사한다는 연유로 담론을 가지지 못하고 호명될 기회를 잃어버렸을 뿐이다.

그리고 이들은 고졸이나 전문대 출신의 '소외된 청년'이라는 이름으로 다시 덧칠당하고 있다.

그들을 위한 특별한 호명을 할 수 없다면 적어도 그들을 숨겨져 있는 인종처럼 취급해서는 안된다. 이미 존재한다는 것을 인지하고 명확한 정치적 의제로서 다루어야 한다. 그 과정을 통해 상대적으로 어리거나, 잘 안보이는 곳에서 일하거나, 불안정한 처우에 놓여 있는 현실을 '청년담론'과는 별개로 논의해야 마땅하다.

이러한 사실을 우리 사회가 '담론'으로 가질 수 있다면, 소외된 청년이 청년인지 아닌지에 관한 얘기도 유통기한이 끝날 것 같다. 그리고 빈 칸이 생긴 자리에는 소외되었다는 것은 특별하지 않은 것이 아니라, 평범함이 없는 것이라는 사실이 채워지기를 바란다.

김진우

김진우의 이름으로 나온 최근 기사 (모두 보기)

- ‘소외된 청년’을 말하는 것이 불편한 이유 - 2016년 1월 19일

- 청년을 위한 정치의 재구성 - 2015년 5월 18일

- ‘모두’가 행복한 공유경제? - 2015년 5월 6일