요츰 청년들은 절-약이 부족해

4,500원, 4,100원, 4,000원, 3,900원, 혹은 3,800원. 가장 보편적인 메뉴인 아메리카노의 가격이다. 그리고 2015년 한국의 법정 최저임금은 시급 5,580원. 맥도날드의 빅맥 런치 세트가 4,500원임을 상기해볼 때, 한 끼 식사 가격과 마찬가지인 커피 값. 결코 ‘싸다’고 이야기하기 어려운 가격이다. 카페라떼, 카페모카 등의 다른 음료로 넘어가면 당연히 더 비싸고. 그래서 어떤 이들은 이야기한다. 요즘 애들은 배가 부른거라고. 그깟 카페, 안가면 되지 않느냐고.

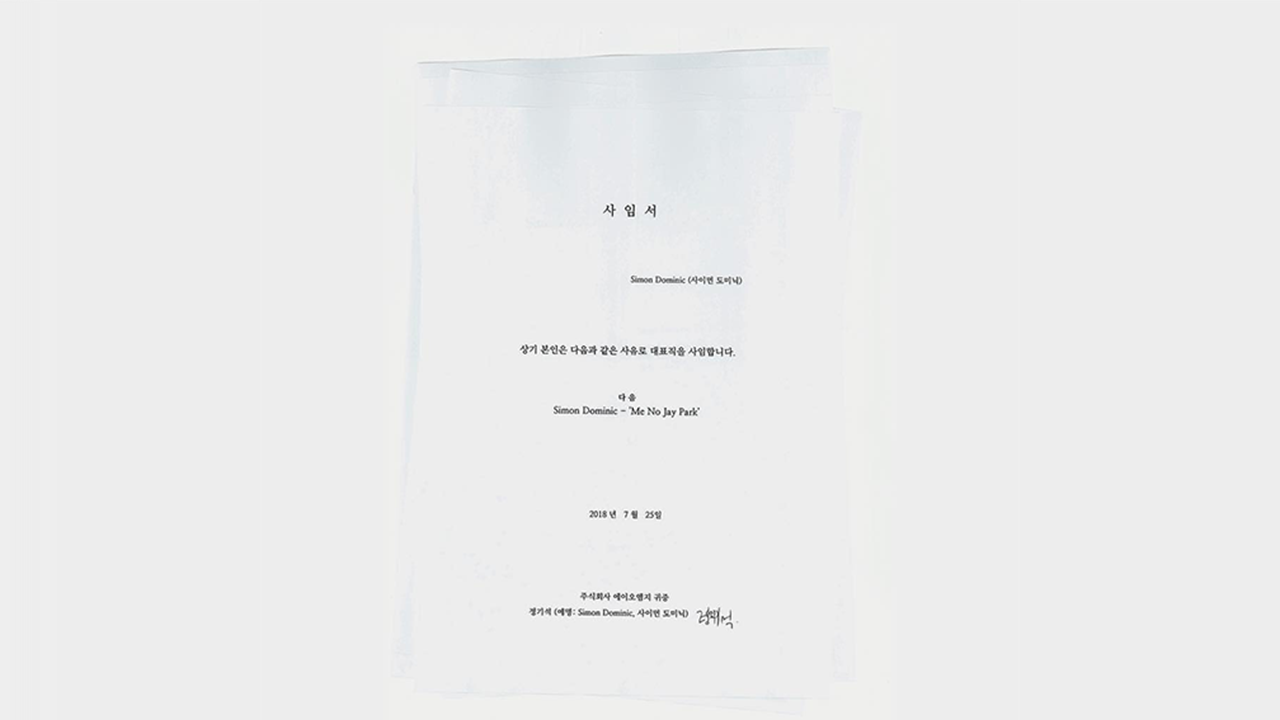

인터넷 커뮤니티들에 떠돌던 사진이 있다. ‘21세기 한국대학생연합’이 이화여대 앞에서 열었던 기자회견에 등장한 피켓을 촬영한 것이다. 피켓의 제목은 이렇다. “4학년 여대생 J양의 한달 생활비.”

![Copyright for the NEWSIS [Photo Sales:02-721-7414]](http://20timeline.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/04/NISI20110831_0005054334_web-400x276.jpg)

어디 대학생이 건방지게 식비를 이만큼이나 쓰고 말이야 ⓒ뉴시스

조사에 따르면, 월세, 식비, 교통비, 생활비 등을 다 합친 금액은 도합 1,290,000원. 이중 식비 이십오만 원을 두고 댓글창에는 난리가 났다. 스타벅스 같은 데 가서 ‘된장짓’ 같은 것만 안 해도 생활비를 훨씬 줄일 수 있을 거라는, 노-력을 안하고 흥청망청 쓴다는 참견이 가득했다. 그들이 피켓 하나만 보고 남의 인생을 두고 ‘된장짓’이니 뭐니 맘껏 재단하는 사실은 이제 신경쓰고 싶지도 않다. 다만, 카페에 가는 게 정말 ‘된장짓’일까? 이것만 확실히 하고 가자.

내가 카페를 찾는 이유

친구들을 만나면 갈 곳이 없었다. 홍대, 신촌, 명동, 서울 번화가 어디든 ‘합법적으로 편안하게 점유할 공간’을 찾기란 매우 어려웠다. 봄, 가을은 괜찮다지만 여름이나 겨울 길거리에 몇 시간씩 앉아 있을 수는 없는 노릇이었으니까. 그러나 카페는 친구들과 몇 시간 앉아 수다를 떨든 말든 ‘퇴거’를 명하지 않았다.

아 요즘은 아닌 경우도 있다고 하더라.

카페는 때론 훌륭한 도서관이었다. 적당한 소음과 따뜻한 음료는 묘하게 집중력을 북돋아 주곤 했다. 시험기간에는 돈을 들여 독서실을 찾아 밤새 공부하는 것보다 적당한 24시간 카페를 찾아 커피 한 잔 시켜두고 밤을 새는 편이 훨씬 가성비가 좋았다. 쉽게 잠들기 어려운 분위기가 어느 정도의 긴장감을 유지하는데 도움이 되기도 했다.

뿐만 아니다. 조모임, 회의 등을 할때 가장 찾기 쉬운 공간이기도 했다. 대학교 도서관과 열람실? 만석이 되기 일쑤다. 동네 도서관도 시험기간만 되면 자리가 그득 들어찼다. 기업형 스터디 공간은 2시간 이상 있기 부담스럽다. 주민센터 등 지자체에서 제공하는 공간도 있긴 했지만 나와 같은 대학생들은 거의 이용하지 못할 시간에 운영되고 있었다. 결국 ‘우리’에게 쉽게 허락된 유일한 공간은 ‘카페’뿐이었다.

된장? 뭔 소리야 말 같지도 않은소리 하고 있어. 짜증나게

'커피를 마시는 공간”이라는 카페의 정의에서 중요한 부분은 공간이었다. 사실 커피의 맛은 그렇게 중요하지 않다. 비교적 눈치보지 않고 전기, 화장실, 의자, 테이블을 사용할 수 있는 공간이 약 4,500원이라는 사실이 중요했다.

청년의 절약정식 부재를 꾸짖으며 댓글을 달았던 이들이 따져 물어야 할 것은 ‘비싼 커피를 마시며 된장짓을 하는 이유’가 아니다. ‘왜 저렴하게 사용할 수 있는 공간이 없는지’여야 한다. 카페를 이용하는 이들이 아니라, 카페를 이용하게 되는 이유를 먼저 탓했어야 했다.

있는 운동장도 없어지는 판국에.. ⓒ영화 '족구왕'

나에게는 나의 공간이 없었다. 그리고 우리에게는 우리의 공간이 없었다. 아마 내가 대학생이 아니었다면 지금 차지하고 있는 도서관 구석 자리조차 얻기 어려웠으리라. 문제는 이것이다. 대학교와 지역사회가 학생, 혹은 주민들이 사용할만한 인프라를 충분히 제공하고 있지 못하다는 것. 그리고 그 역할을 '카페'가 대체하게 한다는 것. 그런 문제가 있음에도 이 모든 것을 ‘개인의 허영’ 탓으로 돌리는 건 온당치 못하다.

카페는 내게 허락된, 유일하게 점유할 수 있는 공간이다. 내가 48분을 일해야 벌 수 있는 4,500원을 내고서라도, ‘된장’ 어쩌구 하는 소리를 듣지만, 어쩌겠는가. 여전히 우리에게 허락된 공간은 아주 조그맣고, 또 매우 적다. 그래서 나는 오늘도 카페에 간다.

이찬우의 이름으로 나온 최근 기사 (모두 보기)

- 관계의 법칙 : 실패의 책임은 언제나 공평하다 - 2017년 11월 17일

- 기말 공부하다 말고 지난 총학 되돌아본 이야기 - 2015년 12월 15일

- 당신을 찌르는 송곳이 미우시다면 - 2015년 12월 2일

[…] 허: 네, 그리고 왜 그렇게 비싼 커피 마셔 가며 놀아야 하느냐고 핀잔을 듣죠. […]

[…] 당연히 아끼고 살아야 하는 게 아니냐고 말할지도 모른다. 쓸데없는 지출을 줄이고, 쓸데없는 쓰레기를 줄일 수 있는 삶이 얼마나 좋느냐고 말이다. 맞는 말이다. 몇 백원이라도 아꼈을 때, 적립한 포인트로 한 번 결제했을 때, 일회용품 사용을 줄였을 때 미묘한 뿌듯함이 든다. […]