도평청소년수련관 컴퓨터 실습실에서

20세기 말, 1가정 1컴퓨터 시대가 오기 직전이었다. 나는 도평청소년수련관이라는 곳을 다니고 있었다. 셔틀버스를 꼬박 40분 동안 타야 도착할 수 있는 곳이었지만, 태권도와 컴퓨터를 동시에 할 수 있다는 점이 굉장히 좋았다. 어느 정도였냐면, 컴퓨터 앞에 앉았을 때 딴짓을 한 적이 없었고, 태권도복은 셔틀버스에 탈 때부터 아예 입고 탔었다.

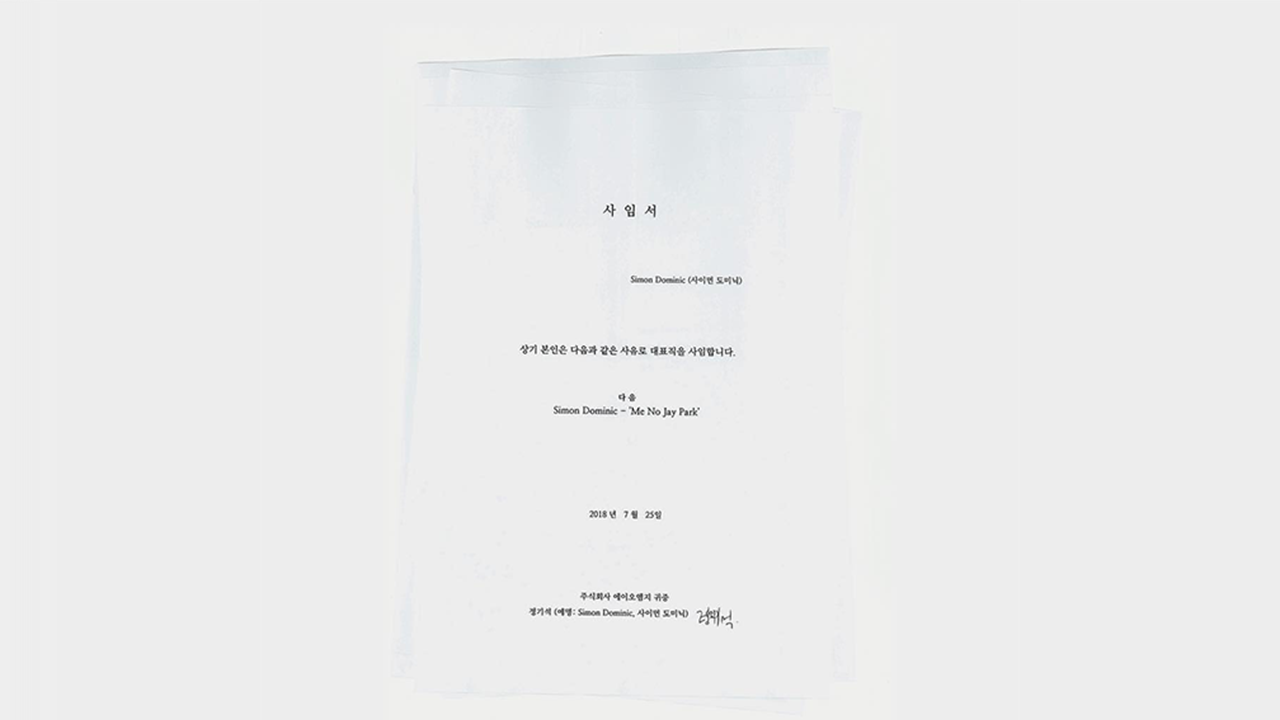

가장 옛날 사진을 찾아서 보니 갑자기 그 시절이 생각난다 ⓒ시사제주

그러던 어느 여름날이었다. 2층에 마련된 컴퓨터 실습실에서 고급 과정인 ‘도형 그리기’를 연습하고 있었다. 어떤 사람들이 왔다는 소문이 들렸다. 그냥 그러려니 했다. 나와 별 관계 없는 일이겠지. 그런데 K로 시작하는 로고가 박힌 카메라를 들고온 사람들이, 별로 눈에 띄지도 않는 창가 쪽 두 번째 자리로 오고 있었다.

그 사람은 30대 초반의 남자였는데, 시종일관 내 눈높이보다 조금 더 높은 곳에서 내 눈을 살짝 내려다보고 있었다. 그러거나 말거나, 나는 심혈을 기울여 정사각형에 테두리 넣기에 집중하고 있었다. 그때였다.

“우리 어린이 지금 뭐 하고 있어요?”

어른 말씀에는 대답을 잘 해야 한다고 배웠다. 나는 내가 무엇을 그리고 있었는지, 그리고 한글의 도형 그리기가 얼마나 우수한지를 열심히 설명하였다. 그는 듣는 둥 마는둥 하더니, 다음 질문을 시작했다.

“재미있어요?”

조용히 끄덕거렸다. 하지만 그가 원하는 끄덕임이 아닌 눈치였다.

“여기서 또 뭐 배워요?”

마침 매고 있던 품띠를 은근슬쩍 자랑하면서, 품새 외우기가 얼마나 힘들었는지에 대해 열심히 설명했다. 하지만 그 남자는 연신 뭔가 마음에 들지 않는다는 표정이었다. 그러다가, 컴퓨터에 집중하고 있는 모습을 내게 주문했다. 그렇지 않아도 과제를 마무리해야 할 시간이었다. 나는 다시 모니터로 시선을 돌렸다.

며칠 뒤, 뉴스에 내가 나왔다고 엄마가 말씀하셨다. 그때 그 촬영을 떠올리며 TV 앞에 앉았다. 화면 속의 나는 영락없이 태권도복도 갈아입지 않고 컴퓨터에 빠져 있는 어린이라는 그림으로 배치되어 있었다. 내가 얼마나 태권도를 열심히 배우는지, 내가 하고 있는 도형 그리기가 얼마나 심오한 작업이었는지는 그 어디에서도 찾아볼 수 없었다.?그때부터 가방을 하나 마련했다. 셔틀버스 탈 때 태권도복은 넣어 놓고 타려고.

교보문고 광화문점 핫트랙스에서

수도권으로 이사를 왔고 중학생이 되었다. ?그러다가 2002년이 찾아왔다. 당시의 나는 벅스뮤직을 돌아다니다가 좋은 트랙이 2개 이상 있는 앨범을 찾으면 카세트테이프를 사곤 했다. 그때 듣게 된 것중 하나가?2002 붉은악마 공식 응원가?음반이었다.?타이틀곡??‘오 필승 코리아’는 매우 촌스러웠지만, ?수록곡인 ‘Into the Arena’와 ‘아헤허’는 강력하고 만족스러운 사운드트랙이었다.

특히 신해철이 부른 ‘Into the Arena’는 솔직히 지금 들어도 명곡이다. ⓒmnet

그 두 곡만 믿고 음반을 지르러 5호선을 타고 광화문까지 갔다. 사람 많은 핫트랙스에서 그 음반을 찾던 도중, 엄청나게 다급해 보이는 한 명의 카메라맨과 한 명의 기자가 내쪽으로 왔다.

“저기 죄송한데요 혹시 지금 붉은악마 앨범 사러 오셨나요?”

그렇다고 대답했다.

“아 그러면 ‘오 필승 코리아’ 좋아하시죠?”

그건 좀 아니라고 대답했다. 다른 곡들이 더 좋다고 말했다. 기자의 얼굴이 도통 시무룩해 보이지 않았다.

“아 그러시구나…?… 공식 응원가를 들으면 어떤 기분이 드세요?”

얼떨결에, 월드컵 때의 흥겨움을 떠올리는 좋은 곡이라고 대답했다. 기자의 얼굴이 밝아졌다.

“네! 그러면 방금 해 주신 그 답변 다시 한 번만 해 주실 수 있으세요?”

촬영기자가 삼각대와 조명을 제대로 설치하기 시작했다. 대체 똑같은 답변을 왜 하라고 하는지 도통 알 수가 없었다. 그러거나 말거나, 커다란 S자가 박혀 있는 마이크가 내 앞으로 다가왔다.

“지금 붉은악마 공식 음반을 사러 오신 이유가 뭔가요?”

“어… 월드컵 때의 그 흥겨움이 다시 기억나는 거 같아서요…”

며칠 뒤, ?뉴스에서 내 모습을 볼 수 있었다. 완전 무방비 상태의 맨얼굴과 반팔 티셔츠가 사정 없이 조명을 받고 있었고, 그 속에서 나는?‘오 필승 코리아’를 매일 듣는 열혈 붉은악마 정회원 같은 것이 되어 있었다. 참 이상했다. 나는 분명히 내 말을 했는데, 정작 TV 뉴스의 한 토막으로 보니 전혀 내가 한 말 같지가 않았다. 이유없이 울적한 기분을 달랠 길이 없어서 괜히 ‘아헤허’를 한 번 더 들었다.

취재를 당했다는 기분을 느끼게 하고 싶지 않다

세월이 흘렀다. 지금 나는 트웬티스 타임라인이라는 매체의 편집 화면 앞에서 키보드를 두들기고 있다. 소속 에디터들의 원고 몇 개를 읽으며 “이게 너가 생각하고 있는 내용이 맞지?”라고 되묻고 있고, 마침 오늘 저녁에는 또 무슨 인터뷰 기획이 있어서 취재를 하러 나간다. 그렇게 끊임없이 내 얘기를 하고, 남의 얘기를 듣고, 세상 돌아가는 얘기를 수집하는 그런 일을 하고 있다.

편집장님 저는 정말로 행복합니다

그리고 그럴 때마다 조심하려 한다. 절대로 건드리지 말하야 할 뼈대는 뭔지, ‘코디’가 허용되는 되는 외피는 어디까지인지, 이 사람이 하고 싶었던 말이 이게 맞는지. 혹시 내가 정해 놓은 결론과 짐작 속에서 잘 ‘팔리는’ 그림을 미리 설정하고 이 사람을 물감 쥐어짜듯 쥐어짜고 있지는 않는지.

앞으로도 마찬가지다. 20대의 다양한 모습을 다루겠다는 명분에 취해서, 누군가를 함부로 취재하면서 마음대로 명명하고 싶지는 않다. 도평청소년수련관에서, 핫트랙스에서 느꼈던 그런 감정을 누군가에게 전염시키지 않기 위함이다. 내가 모르는 것들에 대해서는 언제나 한없이 겸손하고 조심스러워지고 싶다.

그리고 혹시 기회가 닿는다면, ‘수도권 대학생’이라는 말과 동일하게 취급되는 “20대”라는 프레임을 같이 깨고 나갈 캠퍼스 밖의 사람들을 만나고 싶다. 물론 단순히 만나는 데 그치고 싶지는 않다. 같이 호흡하고 생각하면서 스스로 내는 다양한 목소리들을 트웬티스 타임라인이라는 이름 안에서 담고 싶다.

캠퍼스 밖의 당신, 혹시 마음이 내킨다면

서울시 청년허브와 트웬티스 타임라인이 함께하는 아웃캠퍼스 클래스에 지원해보자.

다른 사람의 시선으로는 당신을 충분히 설명할 수 없다.

더 이상 누군가에게 명명당하지 마시라.?이제는 스스로 설명할 시간이 왔다.

자신의 삶을 쓰는데도 준비가 필요하나요?

망설이지 마세요. 그냥 씁시다.

김어진의 이름으로 나온 최근 기사 (모두 보기)

- 애국청년 변희재 : 이것은 다큐멘터리가 맞다 - 2018년 2월 26일

- 대만/일본/홍콩 계신 여러분, 그쪽 상황이 정말 이런가요? - 2016년 12월 30일

- “사회가 고령화되는 게 민주주의랑 무슨 상관이냐고요?” - 2016년 12월 29일