처음 오버워치를 시작했을 때, 주저하지 않고 '겐지'라는 캐릭터를 골랐다. 깔끔한 닌자 복장으로 맵을 누비며 표창을 날리는 게 몹시 매력적이었기 때문이다. 물론 컨트롤이 어렵다는 말이 있었지만, 그렇다고 포기하기엔 아까웠다. 픽을 했다. 갑자기 채팅창이 시끄러워졌다.

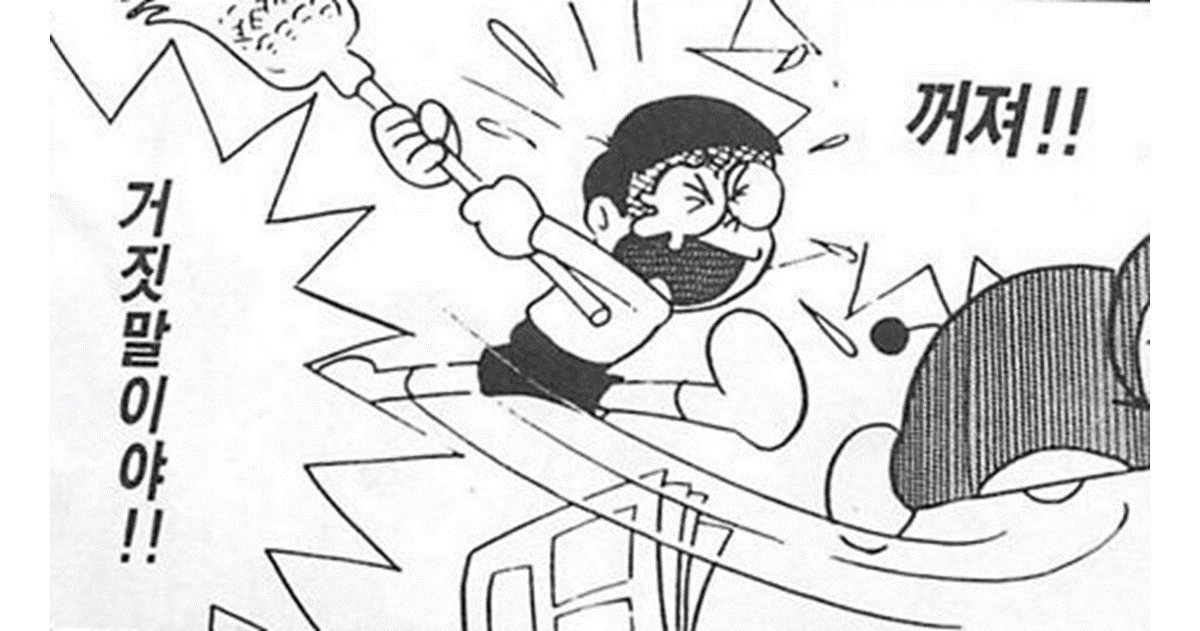

"겐지충이다!!!!"

뒤늦게 안 사실이지만, 조작이 어려워서 팀의 패배를 이끌기 쉬운 캐릭터가 4개 있다고 한다. 그들은 겐트위한이라는 별칭으로 불리고 있었고, 특히 겐지가 욕을 많이 먹는 편이었다. 수많은 말이 채팅창을 채우고 있었다. 이번 판 던진다니, 민폐가 쩐다니. 억울한 마음에 뭐라 하려 했지만, 어떤 문장 하나가 내 말문을 막히게 만들었다.

"겐지하는 애들 안 봐도 충일게 뻔함 ㅇㅇ"

내 플레이를, 한번도 본 적이 없으면서?말이다.

해봐야 늘지...

고등학교 2학년 때,?기타를 전공하고 싶었다. 통기타 특유의 자연스러운 소리가 좋았고, 다른 사람에게 내 손끝에서 나오는 소리를 들려주는 일이 좋았다. 평생 그럴 수 있다면 행복하겠다는 생각을 했다. 하지만 음악을 전공으로 삼는다는 것이 어려운 일임을 알고 있었다. 그렇게 수 개월을 고민한 끝에 결심을 굳혔다.

문제는 아버지였다. 엄하신 그 분 앞에서 말을 꺼내는 게 어려웠다.

며칠을 끙끙 앓다가 저녁 식사를 하던 도중에 운을 띄웠다.

"내일 새벽에 같이 조깅하실래요?"

사정을 모르는 아버지는 흔쾌히 받아들이셨다.

다음 날 아침. 아버지와 나는 한강변을 따라 걷고 있었다. 걸은 지 한 시간쯤 되었을까. 밤새도록 정리한 진심을 풀어놓았다. 말을 마치고 올려다 본 아버지의 표정은 어두웠다. 그리고 남은 산책 3시간을, 내 의지를 꺾는 데 사용하셨다.

"공부를 해서 대학 가는 게 안전하지 않겠니."

예상한 결과였지만 마음이 쓰렸다. 음악을 못 하게 된 탓이 아니었다. 해보지도 않았는데 실패할 거라 말하는 아버지의 확신 때문이었다. 기타 치는 걸 한 번 들어나 보자고 하신 뒤에 그랬다면 차라리 괜찮았을 것이다. 내 선택을 존중하는 거니까.

선택하는 것만으로도 내 모든 것이 판단 당하는 순간이 싫었다

무언가를 선택하는 사람들에게 세상은 쉽게 말한다. 험난한 길이라고. 버틸 수 있겠냐고. 이런 종류의 충고에 깔린 진심어린 마음을 이해한다. 생계를 챙기는 것은 무엇보다 중요한 사실이니까. 게다가 나를 생각해서 하는 말일 테니, 고마울 따름이다.

그러나 결과란 것은 선택이 있어야 나오는 것이다. 그 전에는 아무것도 알 수 없다. 그리고 길이 아무리 좁아도 어떻게든 뚫고 나오는 사람이 있지 않던가. 내가 기타를 쭉 했더라면 그런 사람이 될지도 모를 일이다. 그러나 나는 모든 가능성을 배제당하고 ?입구부터 막힌 경우였다. "길고 짧은 건 대봐야 안다"는 진부한 격언을 굳이 인용하지 않더라도 너무한 일이었다.

경쟁전에서 70점 이상의 클래스를 기록하는 고수들이 있다. 그들도 처음으로 캐릭터를 고르던 시절이 있었을 것이다. ?그 어떤것도 누군가의 시작을 판단하는 기준이 되어서는 안된다. 오버워치를 대표하는 '새로운 영웅은 언제나 환영'이라는 말을 ?떠올리며, 나는 오늘도 자신있게 겐지를 고른다.

e는 튕기기...쉬프트..달린다.....

이찬영의 이름으로 나온 최근 기사 (모두 보기)

- 강서장애학교 부지 앞에는 허준박물관이 있다 - 2017년 10월 16일

- “야, 솔직히 다이어트는 의지 문제 아니냐?” - 2017년 1월 12일

- 사람을 숫자로 이야기해도 되는 걸까요 - 2016년 11월 23일