-1

2009년 여름, 방과 후에 인라인스케이트를 타고 동네를 누비던 여덟 살 아이가, 가양초등학교 삼거리에서 트럭에 깔렸다. 다음 날 안양천 입구 교통사고 계기판에는 이렇게 적혔다. 서울 시내 교통 상황. 사망자 1명.

(본문과 무관한 참고용 이미지입니다.) ⓒTraffic21

채원이는 우리 아파트 9층에 살았다. 새카만 눈동자에 머리가 반 정도 곱슬거렸다. 그녀는 개구진 얼굴로 손을 흔들어 인사하곤 했는데, 그때마다 낯빛이 햇살에 그을려서 앞니 빠진 부분이 도드라졌다. 키는 제법 작아서 성인 남성의 골반에 머리가 닿았다. 그녀는 내 동생보다 한 살 어렸다. 동생이 말하길 그녀는,

진짜 착하고 웃는 게 예쁘고, 반바지보다 5부 바지를 좋아하고, 머리띠도 하고 머리도 묶고.

채원이는 인라인스케이트를 좋아해서 자주 놀러다녔다. 그러다 바퀴 달린 것들끼리 충돌했다. 초록불이 깜빡일 때 길 건너던 소녀를 트럭이 보지 못한 것이다. 경찰이 목격자를 찾았지만 아무도 소식하지 않았다. 뉴스와 신문도 따라서 소식을 내지 않았다. 다만 교통사고 계기판이, 이 사연을 숫자 ‘1’이라고 기록했다. 여기엔 채원이의 이름도, 사연도 없었다.

60%

2014년 11월 12일 목요일, 응시 자격을 갖춘 청춘들이 수학능력검정시험을 치렀다. 같은 해 12월 2일, 수능 결과가 발표되었다. 반 친구 A의 점수는 평균 5등급이었다. 목표보다 세 등급씩 낮은 점수였다. 입시 학원 강사는 성적표를 보곤 한 마디 했다. 열심히 안 했구나, 너.

ⓒ한국교육과정평가원

친구 A는, 중학생 땐 일짱으로서 다른 학교 짱들과 시도 때도 없이 겨뤘다. 이러면 안 되겠다 생각한 그는 고등학교 2학년 때부터 공부하기 시작했다. 경찰관이 된다는 꿈이 생기자, 매일 교실 문을 처음 여는 건 물론이고 책상에 앉으면 떨어지는 법이 없었다. 모르는 게 있으면 친구를 잡고 사정 없이 질문했다. 그 내용이 얼마나 기초적이었는지, 옆에서 본 나도 그런 생각을 했었다.

이 낱말도 모르는데 책 한 줄은 읽을 수 있을까.

다음 해 A가 사회문화 전교 1등을 하자, 이제 사람들은 그가 꿈을 이룰지도 모른다고 생각했다. 하지만 미래 경찰관 A는 하필 수능 전날부터 몸이 아팠다. 하루 종일 그의 손은 뇌의 명령을 듣지 않고 매미 날개처럼 파르르 떨렸다. 십 분에 한 번씩 펜을 떨어트리는 오른 팔목을 왼손으로 붙들고 답안을 적었다. 그 상태로 문제를 풀 수 있을 리가. 수능 성적표는 A의 그 모든 노력과 사정을 ‘평균 5등급’으로 못박았고, 성적표의 숫자만 보는 면접관 같은 사람들은 그의 이야기를 알 길이 없었다.

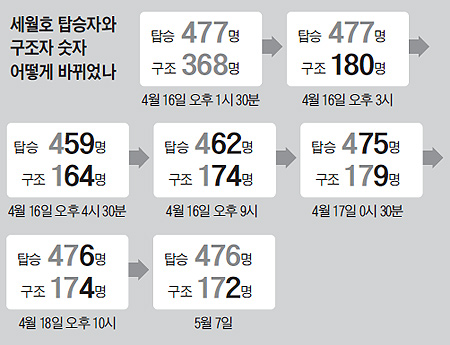

-304

2014년 4월 16일, 세월호 승객 304명이 물에서 죽었다. 6살 동생에게 구명조끼를 준 7살 오빠, 결혼을 앞둔 선상 커플, “너희들 다 보내고 난 마지막에 갈게”라고 유언한 승무원, 난간에 매달려서 학생들에게 구명조끼를 던진 교사. 언론들은 이 무겁고 육중한 삶들을 ‘304’란 숫자에 우겨넣었다.

ⓒ조선일보

그것만으로도 이미 서글픈 일이다. 죽음을 숫자로 표현하는 순간, 사람은 진실로 죽어버리는 것이니까. 그런데 얼마 전, 2016년 11월 16일에 JTBC가 한 가지 뉴스를 단독 보도한다. 세월호 참사 당시 청와대 민정수석실이 작성한 33쪽짜리 보고서를 입수해서 살펴보았더니, 이따위 말이 적혀 있었단다.

지지도 상승국면에서 맞닥뜨린 ‘여객선 사고’ 악재가 정국 블랙홀로 작용하면서 國政 추진역 약화·사회 분위기 저하 등 위기에 봉착

- 대통령님 지지도가 64.3%(4월)까지 상승세를 이어가다 여객선 사고 여파로 40% 후반대로 하락

물밑에 가라앉은 304명의 사람들은, 문건에 숫자로도 표현되지 못했다. 그 차가운 기호에 담을 가치도 없던 게다. 숫자로 쓴 건 ‘대통령 지지율’이다. 세월호 참사를 슬퍼하는 사람들의 우울과 분노가, ‘10%포인트’라는 간단한 산수로 처리되었다. 아, 이 세상에 이 숫자들만큼 참혹한 기호가 또 있을까.

-49,000,000 + 1,000,000 + 642,972 + …

산수는 완벽한 객관물이다. 사칙연산과 등호와 ‘아라비아 숫자’들. 여기엔 추호의 모호성도 없다. “1+1 = 5”라고 답안지에 적으면 오답 처리된다. “1+1 = 2”라야 맞다. 기호란 서로 뜻을 맞춰서 쓰는 것인데, 제멋대로 의미를 부여하면 제대로 정보를 전달할 수 없지 않은가. 숫자는 차갑고 냉랭한 것이다. 그건 어쩔 수 없다고 하자. 그러나 아무리 좋게 봐 주더라도, 숫자는 인간의 사연을 담기에 너무 비좁은 기호다.

“이번 지진(동일본대지진)은 2만 명이 죽은 1건의 사고가 아니라, 1명이 죽은 사고가 2만 건 있었다는 점입니다. 2만여명의 죽음에 대해 하나하나 애끓는 이들이 있어, 그들은 지금도 이 슬픔을 견디고 있는 겁니다.” ― 키타노 다케시 ⓒnowkoko

예컨대 지금 일어나고 있는 촛불집회를 이 차갑고 냉랭한 기호로 바라보는 시선이 있다. 촛불을 든 사람들이 아니라 그들의 머릿수만을 다시 50만, 100만 하는 식으로 세고 있는 것이다.?촛불 자체를 논하지 않고 그 숫자만 들먹거리는 건, 광화문에 모인 슬픔과 분노를 이해하지 않겠다는 말과 다름없다. 어버이연합 추선희 대표의 인터뷰 발언을 웃어넘길 수 없는 이유다.

절대 30만 명은 넘을 수 없다. 100만 명이 나왔다고 하더라도 침묵하는 4900만 명이 있다. 그들이 어떻게 생각하느냐가 중요한 것 아니냐?

지난 목요일에는 총 642,972명이 수능을 치렀다. 세월호 세대는 작년에 수능을 봤고, 채원이와 동갑내기들은 3년 뒤에 본다. 이 삶들의 무게를, 그들이 생략당한 절망의 크기를 생각하면 정신이 아찔하다. 세상은 과연 앞으로도 이들을 숫자로 환산할 것인가. 대체 얼마나 더 많은 삶을 숫자에 우겨넣어야 만족할 것인가.?오늘따라 채원이가 보고 싶다.

이찬영의 이름으로 나온 최근 기사 (모두 보기)

- 강서장애학교 부지 앞에는 허준박물관이 있다 - 2017년 10월 16일

- “야, 솔직히 다이어트는 의지 문제 아니냐?” - 2017년 1월 12일

- 사람을 숫자로 이야기해도 되는 걸까요 - 2016년 11월 23일

[…] : TWENTIES TIMELINE / 필자 : […]