너에겐 대학 입학도 식은 죽 먹기였겠지만

그건 사치라고 했다. 친척들은 제 형제가 남기고 간 자식들에게 그렇게 말했다. 대학을 진학하겠다는 내 결심이 전해진 후였다. 물론 나도 알고는 있었다. 대학 등록금은 우리 엄마의 석 달 가까이의 월급을 쏟아부어야만 마련할 수 있었고, 우리 엄마 월급으로는 나 말고도 엄마와 동생도 살아야 했다. 어린 나이에 그 말은 적잖이 속상했지만, 그게 ‘어른들’의 현실적인 충고란 사실은 설명해주지 않아도 되었다. 그 말을 한 게, 내 양육을 포기한 아비의 형제들이란 점이 조금 기분 나쁘긴 했다.

내가 딱히 뛰어나지 않다는 것도 알고 있었다. 나는 서울대를 갈 능력도 안 됐고, 잠을 포기하고 코피를 흘려가며 공부할 만큼 성실한 사람도 아니었다. 평범하게 가난했던 우리 집이 내 결심 하나로 양질의 사교육을 시켜 줄 상황도 아니었다. 그래도 이대로 사는 건 싫었다. 수박 한 통을 먹기까지 큰 결심을 해야 하는 게 싫었고, 낡고 좁은 방에서 가난과 노동의 고통에 질려 울고 있는 엄마를 보기도 싫었다.

대다수 통계에 따르면 과일 소비량은 가계 소득 수준에 정비례한다. 여러분은 어떤가?

사금융이 학자금대출의 유일한 통로이던 시절, 나는 엄마에게 부채를 지우며 대학에 진학했다. 엄마에게 더 손을 벌릴 수 없어 이런저런 아르바이트를 했고, 그래서 성적을 포기했다는 변명을 스스로에게 붙이고 싶었지만, 세상은 그런 나약한 애들보다는 알바를 몇 개나 하면서도 장학금을 놓치지 않는 빛나는 청춘을 조명했다. 난 평범하게 못난 사람이었다.

너에겐 스펙 쌓기도 누워서 떡 먹기였겠지만

학교도 몇 번씩 쉬었다. 국가장학금 대출의?당시 이율은 7%가 넘었다. 계산기를 두들겨보고 나서 휴학을 하고 일을 하는 게 낫다 싶었다. 다니다 벌다를 반복하다 보니 졸업할 때가 찾아왔다. 취업을 위해선 스터디란 걸 하더라. 뒤처지겠다 싶어 부랴부랴 끼어 봤다. 어학연수나 교환학생 같은 게 부잣집 애들이나 다녀오는 게 아니라 ‘스펙’의 하나란 걸 그때 알게 되었다.

영미권에서는 대학 졸업장만으로 취직할 수 없는 상황을 반영한 “쓸데없는 대학 졸업장”이라는 검색어가 있다. 우리는 어떤가?

토익 책을 혼자 백날 들여다보는 것보다, 학원에서 알려주는 ‘비법’이 더 효율적이란 것도 그때 알게 되었다. 나는 대학을 졸업해내는 게 목표였는데, 취업 시장에서 그런 애들은 나태한 애들이었다. 나는 빛나는 청춘이 되기엔 평범하게 못난 사람이었다.

이력서를 수십 개쯤 쓰고 떨어질 때쯤, 내 삶을 청산하고 싶다는 생각을 했다. 마침 잠도 못 자니 수면제나 받을까 병원을 찾아갔다. 내 상태가 심각하다고 했다. 병원을 계속 오라고 했다. 하지만 갈 수 없었다. 정신과 내원 이력이 무서워서가 아니라 당장 오늘 내일 굶을 게 무서워서였다. 친구 몇은 제 삶을 청산했다. 아마 몇 년 전이라면 그 친구들이 나약하다며 손가락질을 했을 거다. 하지만 그 삶과 내 삶은 다를 게 없었다. 나태한 우리는 죄인이었고, 스스로 그 죗값을 치르는 건 낯선 광경이 아니었다.

정신과 진료 선택률은 소득 수준에 비례한다는 것이 정설이다. 당신의 경우는 어떤가? ⓒ건강보험심사평가원,서울시

첫 취업을 했다. 어떤 친구는 취업을 해서 동생에게 새 컴퓨터를 사 줬다고 했다. 어떤 친구는 취업을 해서 철마다 해외를 간다고 했다. 내 월급 통장에 찍힌 돈은, 한 달을 겨우 살아내기도 벅찬 돈이었다. 내가 빛나는 사람이었다면 조금 달랐을까? 평범하게 못난 내가 살기에 이 세상은 조금 불행한 별이었을까?

넌 이 나라도 그럭저럭 살 만했겠지만

‘사치를 부리며’ 대학을 갈 때만 해도, 나는 대학을 졸업하면 수박 한 통을 사 먹는 데 고민하지는 않을 줄 알았다. 취업을 한 뒤로는 점심을 굶지 않는 걸 다행이라고 생각했다. 그래도 나는 폐기를 먹으며 버티던 시절, 두 평 남짓 고시원에서 몸을 구기며 잠을 자던 시절보다는 한 시름 놓은 거라고 생각했다.

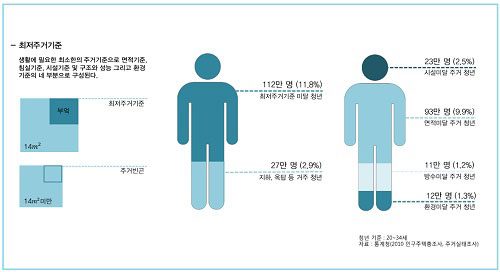

통계청에 따르면 최저주거조건은 14제곱미터라고 한다. 당신의 집은 어떤가? ⓒ 조용훈, KBS

실제로도 내 상황은 나은 거였다. 나처럼 평범하게 못난 내 친구들, 어떤 친구는 제 학자금대출과 제 부모가 남겨둔 빚을 갚느라 스무 살 내내 허덕이며 살았다. 어떤 친구는 대학 같은 거 일찌감치 포기하고 비정규직을 전전하며 오르지 않는 월급으로 생계만 유지하며 산다. 우리 같이 평범한 애들은 부모가 물려준 가난을 벗어날 수 없었다. 노력하면 된다고 해서 노력하지 않은 것도 아니었다. 하지만 우리처럼 평범하게 못난 사람들의 노력은 가난을 이길 만큼이 아니었나 보다.

‘달그닥, 훅’

노력이 부족했던 우리조차 경악하게 만들었던 바로 그 과제를 제출했던 어떤 이의 자식은, “부모도 스펙”이라며 우리를 조롱했다. 한두 번 있는 조롱도 아니었는데, 화가 나기보다는 박탈감을 느꼈다. 모른 체했지만 알고 있었던 것이다. 그건 제 부모에 업혀 에스컬레이터를 타고 성공을 올랐던 어떤 오만한 이의 말이 아니라, 이 사회의 암묵적인 룰이라는 것을. 우리가 우리 어깨위에 겹겹이 놓인 가난이라는 짐을 지고 아무리 달려봤자, 그 애의 발끝도 못 따라간다는 사실을.

넌 우리가 언제까지고 두 눈 뜨고 코 베일 줄 알겠지만

ⓒ노컷뉴스

세상이 그냥 나쁜 건줄 알았다. 가난한 사람은 가난을 짊어지고 살아야 하기 때문에, 그게 부조리하고 세상은 부자들에게만 유리하고. 나는 딱 세상이 그 정도만 나쁜 줄 알았다. 그런데 얼마 전 국민연금의 삼성그룹 계열사 투자손실 건이 최순실과 박근혜의 작품일지도 모른다는 이야기가 흘러나오자, 내 또래 친구들은 화를 내는 대신 자신의 처지를 슬퍼했다.

곰팡이가 핀 빵을 먹은 이야기, 갑자기 몸이 아픈데 응급실이 너무 비싸 아픔을 참아야 했다는 이야기, 난방비를 아끼기 위해 추운 겨울밤이면 냄비에 물을 넣어 끓여 방을 데웠던 이야기.?가난하고 평범한 청년들이 ‘삼성전자 경영권 승계를 위해 국민연금에서 날린 돈이 6,000억 원’이라는 기사를 보고 떠올린 것은 그런 사실들이었다.

화력발전으로 얻은 전기를 다시 열에너지로 바꾸는 난방 대책은 열효율이 떨어짐에도 불구하고 소득이 낮을수록 즐겨 사용한다고 한다. 여러분의 집은 어떤가?

평범한 절망이 파다하다. 꾹꾹 막은 입에서 흘러나오는 비명이 귀를 때린다. 우리는 그 거대한 비리 앞에서 고작 그 정도를 떠올린다. 고난과 역경을 딛고 일어나는 게 청년이라며 그렇게 판타지를 만들어 팔아내던 사람들이 사실은 그 가난을 착취하는 것에 그치지 않고 철저하게 도둑질까지 했다는 사실에, 청년들은 그제서야 제 삶이 슬퍼져서 돌아보며 동정한다.

청산할 건 우리의 삶이 아니었다. 이곳이 헬조선이고, 그래서 ‘탈’하는 것을 소박한 꿈으로 삼고 하루하루 버텼던 게 우리의 잘못이 아니었다. 우리가 제 주제도 모르고 밥버거를 먹지 않는다며 어떤 마름에게 비난을 받는 동안, 그렇게 아껴서 낸 우리의 연금이 어느 “부모 잘 만난” 딸의 말을 사는 데 쓰였던 사실을 이제야 알게 되었으니 말이다.

청산해야 할 것은 우리의 삶이 아니라 이곳을 지옥으로 만든 저들이다. 국정 공백이 문제라고? 우리에게 이 땅은 국정은 고사하고 애초에 무정부였다. 우리를 위한 나라는 없었다. 뭔가를 도둑질해 갈 인간들이 남아있는 한 이곳은 언제까지고 우리에게 무정부일 것이며, 저들이 청산되지 않은 세상은 여전히 ‘헬’이라는 수식어가 붙어있을 거다.

싹 다 청산해야 한다.

알려드립니다

?필자님의 직접적인 요청으로 인해?제휴매체에 제공되지 않는 콘텐츠입니다. 이용에 참고 부탁드립니다.백승호의 이름으로 나온 최근 기사 (모두 보기)

- ‘여자친구’ 예린은 정말 초심을 잃은걸까? - 2017년 4월 5일

- 우리는 차분히 멸망을 준비하고 있다 - 2017년 3월 6일

- 너에겐 “달그닥 훅” 하고 쉬웠을지 모르지만 - 2016년 11월 16일