‘드립’이 시큰둥해지는 날

지인 한 명이 “페이스북에서 하상욱 좀 안 봤으면 좋겠다”라고 글을 올렸다. 딱히 이유는 추가로 적어 놓지 않았는데, 바로 그 점 때문에 그 지인의 솔직한 심경에 왠지 공감할 수 있었다. 하긴 그러고 보면 나도 최근에 트위터에서 “리트윗이 돌아와서” 보곤 했는데 이젠 별로다 싶은 사람이 한 명 생겼지.

예전엔 트위터를 보면서 사람들의 각종 ‘취향’과 다양한 생각들, ‘드립’들과 RT되어 돌아오는 뻘한 것들이 썩 볼 만하다고 생각했는데, 어째서인지 요즘은 갈수록 그 취향이라는 것들이 별로 좋지가 않다. 특히 트위터 프로필에 “욕트(욕설+트윗) / 섹드립 / 도배주의” 등등을 써놓은 부류가 최근에 몹시 싫어진다. 싫은 데 이유가 어딨으랴만 그래도 굳이 설명해 보자면 아예 확 화끈하지도, 제대로 야하지도, 그렇게 흥미로운 건수도 되지 못하면서 역시나 자기만의 세계에서 혼자만 시끄럽고 야단이기 때문이다. 정말로 소통을 할 필요가 있어서 소통을 하는 사람들은 이제 너무도 적어졌다. 대화는 찾기 어렵고 십중팔구 자기과시, 자기과잉, 자기몰입이다. 다만 그게 ‘약 빤 드립’의 겉껍데기를 쓰고 있을 뿐.

오죽하면 ‘주작(없는 일을 가장해 올리기)’을 검거하는 계정이 생길까.

‘소셜 네트워크’가 소셜해지지 않는 날

Social Network Service는, 모든 장사가 그렇듯이, 정말로 '소셜 네트워크' 자체를 서비스하는 것은 아니다. 다만 그 가능성을 사고팔 뿐이다. 왜냐? 사실 사회연결망이라는 것은 그 자체로 애초에 서비스될 수 없는 것이기 때문이다. 진짜 소셜 네트워크 서비스는 동네 반상회, 동창 연락망 등을 통해 이미 훌륭하게 운영되고 있고, 결국 남은 것은 얼굴을 마주하고서 말할 수 없는 것을 네트워크의 담벼락 뒤에 서서 말하는 일뿐이기 때문이다. 그리고 이것은, 아무리 좋게 봐 주더라도, 근본적으로 허구이다.

한 유머 사이트에 자기가 콜라로 라면을 끓여 먹었다며 사진을 올린 걸 봤다. 나를 포함한 1만 2천 명 정도가 꽤나 낄낄거리며 웃었는데, 엄마는 정색을 하고 물어보셨더랬다. “그게 누구래니? 니 친구야?”

생각해 보면 그때 같이 정색하고 자문했어야 옳았다. 그러게, 이 사람이 누군데 왜 내가 그 사람이 뭘로 뭘 끓이든 말든 상관을 한단 말인가? 그리고 대체 왜 그는, 아니 우리는 40회의 추천수와 ‘베스트 등극’을 원하는가?

‘그리고 존나 씨발’을 검색해 보았다. 결과는 보시는 대로.

간단하다. 그것이 지금 온라인 세상 돌아가는 꼴이기 때문이다. 모든 것은 기본적으로 혼잣말이고, 내가 무슨 말을 어떻게 하든 아무도 간섭하지 않으며, 그래서 싫다 좋다를 아무렇게나 표현할 수 있다. 그리고 이 혼잣말들이 오고가는 동안 일체의 비언어적·사회적 필터링이 없다. 우리가 친구들끼리 빙수 가게에서 빙수 먹으면서 얘기할 때, 전화로 군대 간 친구와 노가리를 깔 때, 동호회나 소모임에서 밥을 먹을 때는 누리지 못했던 자유, 그리고 자기의 취향, 그리고 현대인의 기본 정서인 자기몰입.

이 세 가지가 합쳐져서 나오는 현상이란 이런 것이다. 뭔가를 좋아하고 환호하는 것인데도 ‘욕트’, 뭔가를 혐오하고 경멸하는 중인데도 ‘폭트’. 그리고 다시 원래의 타임라인으로 재빠르게 복귀. 그렇게 특정 대상에 대한 애정, 비판 의식, 의사소통 등등은 한없이 방정맞고 휘발적인 것이 되어 간다. 더 심하게 말하자면, 오히려 진심 같지가 않다. 그냥 ‘새 댓글 알림’을 주고받고 싶어서 총체적으로 가면 무도회 놀이를 하는 것처럼 보일 뿐이다.

축제가 끝나고 불이 켜지고 서로의 얼굴을 처음으로 분명히 보는 날

요즘 SNS 사용자들은 누구를 눈앞에 놓아도 셋 중 하나일 것 같다. 끝없이 말하며 온종일 웃는 자, 끝없이 말이 많고 온종일 냉소하는 자, 그리고 끝없이 남의 말만 가져다 붙이는 자. 만약 이게 정말 현실의 사회에 놓여 있다면 이런 것을 하루에 몇 시간씩 들여다볼 이유는 없다. 굳이 왜 내가? 오늘 플레이할 게임이 몇 개고 해야 할 일이 몇 개고 벌어야 할 돈이 얼만데.

아 그리고 ‘분위기 파악 못 하는 자’의 한 가지가 더 있겠다.

SNS는 사실 그렇게 소셜하지도 않고, 실제의 네트워킹만큼 더 좋은 공동체나 더 좋은 개인을 만들어내지도 못한다. ‘사회적 네트워크 서비스’가 해낸 것이라고는 어쩌면 실제의 사회에서 보여주지 않았던 (그리고 굳이 그러지 않아도 좋았을) 생각과 성품들이 바글바글 끓어오를 수 있도록 초고주파 LTE 마이크로웨이브를 쐬어 준 것뿐인지도 모르겠다. 지금의 SNS가 가지는 가치와 기대는, 과대평가되어 있든지, 혹은 전혀 잘못 측정되고 있다.

(기껏해야 몇 년이었지만) 기나긴 “좋아요”의 파티가 끝나고, (원래 그랬듯) 리트윗이 아무 의미도 가지지 못하는 날, SNS가 우리 눈에 덮어 두었던 소통이라는 비늘이 떨어지고 만사가 다시 밝게 보이는 그 날이 올 것이다. 그러면 그 즉시 우리는 소통하고 있다고 믿고 있던 각종 ‘페이지’, ‘팔로잉’과 ‘친구’들을 대대적으로 삭제하기 시작할 테다. 얼굴, 전화번호, 본명 아니면 그의 진짜 고민 ― 그 네 가지 중 하나라도 제대로 알지 않았던, 말하자면 사실 그다지 친구가 아니었던 그들을, 곧 우리들 자신을.

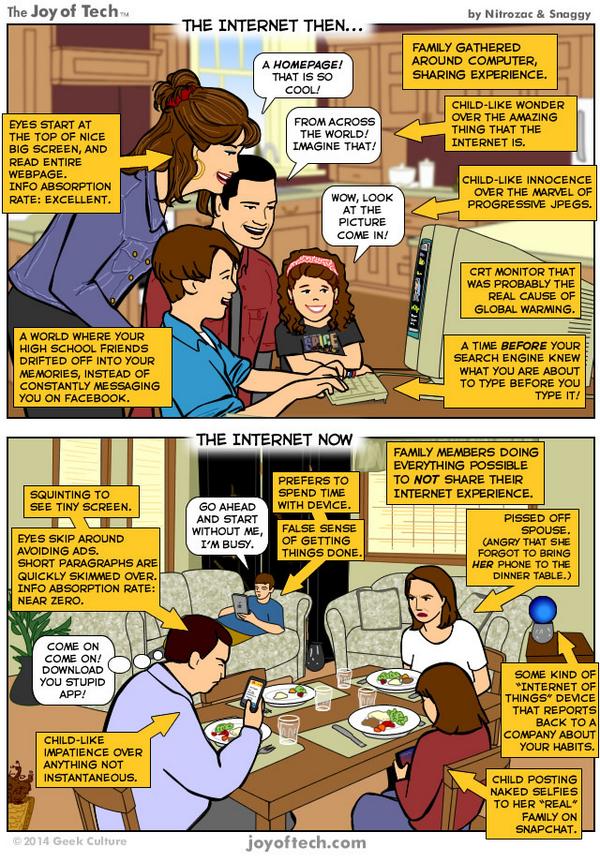

인터넷, 그때와 지금 ⓒ Nitrozac & Snaggy

김어진의 이름으로 나온 최근 기사 (모두 보기)

- 애국청년 변희재 : 이것은 다큐멘터리가 맞다 - 2018년 2월 26일

- 대만/일본/홍콩 계신 여러분, 그쪽 상황이 정말 이런가요? - 2016년 12월 30일

- “사회가 고령화되는 게 민주주의랑 무슨 상관이냐고요?” - 2016년 12월 29일