논산훈련소에서 맞는 두 번째 밤

옆 침상의 스무 살 아이는 모포를 뒤집어쓰고 억눌린 울음소리를 내고 있었다. 반대편의 동갑내기는 강제금연으로 미쳐가고 있었다. 나 역시 잠을 청하지 못하고 있었다.

나를 괴롭힌 것은 갈증이었다. 예비심사대의 식당엔 물컵이 없었고 정수기가 놓여져 있는 복도에는 조교들이 우리를 감시하고 있었다. 내게 군대라는 현실은 갈증이라는 고통으로 다가왔다.

갈증을 유발하는 흔한 군생활의 모습

하지만 이 갈증을 해소하는 데 그리 긴 시간이 걸리지 않았다. 눈치가 쌓여가며 어느새 적응이라는 단어가 내 삶에 스며들었다. 그렇게 나는 최소한의 욕구들을 조금씩 챙길 수 있었다. 낯섦이 익숙함이 되어갔다.

2015년 여름의 목마른 이등병은 어느새 2016년 말에 상병이라는 계급을 차지하게 된다.

나의 평온은 부끄러움을 외면한 대가였다

나름대로 무탈했다. 괜찮은 간부들과 병사들과 함께 했고, 업무도 위험하거나 특별히 힘들지도 않았다. 일을 잘한다는 인정도 적잖게 받으며 21개월을 흘려 보낼 수 있었다. 그러나 항상 부끄러웠다. 나의 무탈한 생활은 부끄러움에서 눈을 감고 또 돌리고 나서야 얻을 수 있는 무탈함이었다.

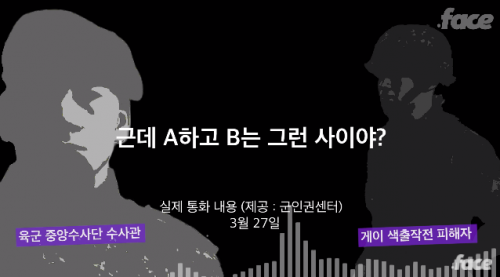

군생활동안 몇 번씩이나 받아야하는 검사에는 항상 동성애자를 색출하기 위한 문항들이 있었다. 식별된 동성애자는 관심병사로 지정되어, 관리와 감시의 대상이 되었다. 관심병사의 신상은 원칙상 비밀이었지만, 당직계통을 통해 사실상 공공연히 알려졌다.

그 병사의 신상이 모두에게 알려졌다. 중대장에게 항의도 해보았다. 중대장은 네가 그걸 어떻게 알고 있냐고 되려 나를 호통쳤다. 결국 그 병사는 한달을 채우지 못하고 연대 취사병으로 전출되었다. 국가적으로 가해지는 폭력 앞에서 나는 아무것도 할 수 없었다. 보급병인 나는 그의 물품을 정리하며, 그래도 나는 최선을 다 했다고 자신을 위로할 뿐이었다.

2017년 4월 13일, 군인권센터에서는 장준규 당시 육군참모총장이 동성애자인 군인들을 색출해 처벌하라는 지시를 했다'고 폭로했다 ⓒ닷페이스

낯부끄러운 일은 계속 일어났다

군 생활이 반년도 남지 않은, 흔히 말하는 ‘꺾인’ 상병이 되었다. 이쯤 되면 웬만한 짓을 해도 누구 하나 지적하지를 않는다. 보통 이 시기의 병사는 실세가 되거나, 슬슬 눈치를 보며 자기가 하지 않아도 될 일은 피해가며 존재감을 줄여 나간다. 그래야 하는 시기였다.

군에서는 전군을 대상으로 매주 수요일 공통영상교육을 실시한다. 어느 날, 주간 교육의 강사로 전직 육군 대령이 초빙됐다. 그는 당시 모 정당의 비례대표 후보였다. 사실상의 선거운동이었다.?무어라고 말하고 싶었지만 나는 역시 아무 것도 할 수 없었다.

이 응어리진 마음을 표현하지 않고서는 견딜 수 없을 것 같았다.? 마침, 전군의 오른쪽 어깨에는 탈부착식 태극기가 자리잡고 있었다. 많은 군인들이 이 태극기를 귀찮아 했지만, 태극기를 부착한다는 사실 자체에 대해 큰 불만을 가진 이는 없는 듯 했다. 더 이상 가만히 있고 싶지 않았다.

나는 군복에서 태극기를 떼어버렸다.

하지만 그것 뿐이었다. 눈썰미 좋은 간부가 태극기의 부재를 지적하면 까먹은 척을 하고, 선임이 물어보면 태극기가 안 예뻐서 그랬다고 능글맞게 넘어갔다. 맹목적인 애국과 충성이 최고의 미덕으로 여겨지는 집단에서 나는 불복종과 사회에 대한 사랑이 양립할 수 있음을 주장할 자신이 없었다.

그렇기에 나의 일탈은 제대로 표현조차 되지 못한 채, 비겁하고 소심한 위안에 머물렀다.

어떤 용기를 가진 사람들이 있다

NFL 샌프란시스코 포티나이너스의 쿼터백이었던 콜린 캐퍼닉은 2016 프리시즌부터 국가연주 때 기립하는 대신 앉아있었다. 얼마 뒤에는 국가에 대한 존경은 표시하지만, 공권력의 부당함을 거부한다는 의미에서 무릎을 꿇기 시작했다. 경찰을 비롯한 공권력이 흑인들에게 부당한 강압과 폭력을 행사하는 현실에 반기를 들기 위해, 캐퍼닉은 오히려 경기장의 누구보다 자신을 낮췄다.

캐퍼닉의 행동은 큰 파장을 불러왔다. 인종을 불문하고 다양한 선수들이 동참했고, 스포츠계 뿐 아니라 학교나 회사, 가정에까지 국기에 대한 경례와 국가 제창 시 무릎을 꿇는 이들이 생겨났다.

모두가 이를 반기지는 않았다. 트럼프 대통령은 트위터를 통해 캐퍼닉을 비롯한 국가를 거부한 선수들을 당장 퇴출하라며 ‘구단주들이 저 개새끼를 끌어내라고 말하는 것을 보고 싶다’고 비난했다. 반면 버락 오바마 전 대통령은 캐퍼닉의 행동이 ‘헌법상의 권리’라며 옹호했다.

하지만 국가 상징물에 대한 거부는 의외로 다양한 국가에서 발견할 수 있는 현상이다. 국가 제창 거부의사례만 보아도 독일과 프랑스 축구 국가대표팀의 루카스 포돌스키, 지네딘 지단 등의 사례가 있었고, 이웃국가 일본에서도 아무로 나미에를 비롯한 몇몇 오키나와 출신 인물들이 기미가요를 거부한 적이 있다.

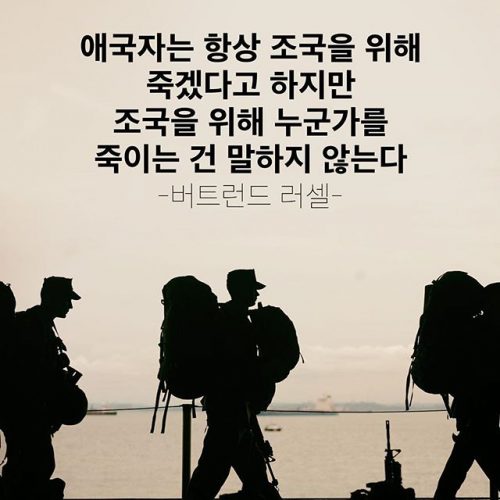

국가는 절대적인 가치가 아니다. 아닌 것에 대해서는 아니라고 말할 수 있어야 한다.

나의 행동은 비록 소심하고 미약했으나

국가는 우리가 속한 집단 중 가장 큰 집단 중 하나로, 우리는 초등학교 때부터 끊임없이 국가를 상징하는 국기, 선서, 국가 제창을 반복한다. 그렇게 특정 집단의 상징물에 반복적으로 가치를 부여하며 집단과 자신의 관계를 정립한다.

덕분에 집단의 불의나 부당함을 지적하려 할 때 우리는 공포를 느낀다. 행여 불만의 표시가 집단 그 자체에 대한 거부로 잘못 이해될지도 모른다는 공포, 그 오독으로 인해 감당할 수 없는 분노와 비난이 자신에게 향할지도 모른다는 공포가 우리를 감싼다.

하지만 프랑스의 문호 에밀 졸라는 부당하게 간첩으로 몰린 군인 알프레드 드레퓌스의 억울함을 주장하며 대통령에게 공개 편지를 보냈다. 결국 드레퓌스의 무죄는 결국 입증되었고, 덕분에 우리는 더욱 진보한 사회를 살아갈 수 있지 않았던가.

여전히 무릎을 꿇거나, 태극기를 떼거나, 편지를 쓰기가 망설여지는 세상이다. 내부고발자는 보복의 대상이 되고, 반성의 목소리를 내는 이들은 프로불편러로 몰린다. 허나 언제나 우리를 나아가게 한 건 결국 그들의 불만과 불편이다.

더욱 많은 목소리가 나와야 한다. 집단이 우리 개인들을 짖누르지 못하도록.

몰딩

몰딩의 이름으로 나온 최근 기사 (모두 보기)

- 서울 촌놈이 대구 퀴퍼 갔다온 썰.txt - 2018년 7월 3일

- 장례식에서 울지 않았다고 슬프지 않은 것이 아니다 - 2018년 5월 18일

- 군복에서 태극기를 떼어버렸다 - 2018년 1월 31일