생각해 보면 데드풀의 인기는 의미심장했다

마블 히어로 영화인?‘데드풀’이 두어 달쯤 전 개봉했을 때, ‘히어로물’ 팬들은 지금처럼이 신이 나 있었다. 그럴 수밖에. 제 4의 벽을 넘어다니며 관객에게 말을 걸고 기행과 음담패설을 일삼는 데드풀은, 그야말로 쌍또라이 히어로라 할 수 있기 때문이다.

천조국의 흔한 히어로 ⓒ데드풀

아니나 다를까 ‘데드풀’은 최종적으로 제작비의 10배에 달하는 수익을 내며 성공을 거둔다. 원작 팬부터 소문만 믿고 친구 따라 시사회 본 사람까지 저마다 입을 모아 그 재미의 원인을 분석했다. 히어로 영화와 코믹스 전반을 ‘까는’ 히어로라니 신선하다, 안티-히어로이자 메타-히어로적인 캐릭터다, ‘데드풀’ 제작진이 약을 거하게 빨았다 등등.

그러나 ‘데드풀’의 흥행 원인을 작품 내부에서만 찾는 것은 조금 단순한 분석이다. 히어로 ‘데드풀’의 또라이적인 특성, 장르적 완성도도 물론 일정한 공이 있겠지만, 그게 전부가 아니다. ‘데드풀’은, 오늘 전세계 최초로 우리나라에서 개봉한 ‘캡틴 아메리카: 시빌 워’에 이르기까지, 최근 히어로 영화 산업에서 꾸준히 발견되는 하나의 흐름을 정확히 파악하여 포지셔닝했고, 그래서 성공한 영화였던 것이다.

각각의 이야기가 한 덩어리로 뭉치니 너무 커지더라

이 이야기를 하기 위해서는 히어로 영화 산업의 흐름에 대해서 먼저 살펴보아야 한다. 지금까지 히어로 무비(영화와 드라마를 포괄함) 장르는 두 단계에 걸쳐서 발전해 왔다. 첫번째 단계는 개별 히어로 시리즈의 단계였다. 우리가 익히 잘 알고 있는 배트맨 다크나이트 트릴로지, 스파이더맨 트릴로지, 판타스틱 4 시리즈 등이 바로 그것이다.

그래서 얘들도 쌈박질을 하게 되었지만....(중략) ⓒ배트맨VS슈퍼맨

핵심은 각각 따로 독립적이었다는 데 있다. 이들은 다른 히어로와의 ‘콜라보레이션’이나 다른 작품과의 ‘타이-업’이 이루어지지 않은 채, 개별 시리즈 내에서 시작되고 종결되었다. 예컨대 피터 파커가 지키는 세상과 배트맨의 고담시티는 전혀 다른 세상이었다. 각각의 세계나 서사가 거대할지언정, 그 세계관이나 이야기가 하나로 연합되지 않았다는 것이다.

그 다음 단계로의 도약을 이뤄낸 것이 바로 마블 시네마틱 유니버스(이하 MCU)와 ‘어벤져스’ 시리즈다. MCU의 이야기들은 각기 다른 히어로들의 이야기임에도 불구하고 적극적으로 상호 간섭하여 하나의 거대한 서사를 이룩해낸다. MCU에서는 아이언맨, 캡틴 아메리카, 토르 등의 캐릭터를 ‘어벤져스’라는 하나의 거대 서사로 묶어내며, 이들의 이야기는 드라마와 영화, 코믹스를 넘나들면서 큰 그림으로 연합한다.

드라마 ‘에이전트 오브 쉴드(이하 에오쉴)’와 영화 ‘캡틴 아메리카 : 윈터 솔져(이하 윈터솔져)’의 경우가 특히 그랬다. ‘에오쉴’은 MCU 특유의 정보기관 ‘쉴드’ 요원들의 이야기였는데, ‘어벤져스’ 시리즈의 필 콜슨, 닉 퓨리 등이 계속해서 등장한다. 심지어 윈터솔져 개봉 당시에는 어땠던가? 에오쉴 시즌 1이 방영 중인 것을 이용해, 윈터솔져에서 해체됐던 ‘쉴드’의 속사정을, 이후의 ‘에오쉴’ 에피소드에서 보여 주지 않았던가.?이렇게나?밀착적인 타이-업을 이용해, MCU는 ‘더 많이 알면 더 많이 즐길 수 있는’ 프랜차이즈 세계를 구축했다.

공식 포스터에 두 작품이 함께 붙어 돌아다녔을 정도로 ⓒMARVEL

그러나 이런 식의 서사 구성은 이 모든 스토리를 따라가지 못하는 일반 대중들에게는 버거운 것이었다. 이후에 나온 ‘어벤져스 : 에이지 오브 울트론(이하 어벤져스2)’을 생각해 보라. 촘촘한 상호연관성을 이용해 끊임없이 쏟아지는 조크들은 분명 MCU 팬들에게는 깨알같이 재미있었다. 하지만 거대하다 못해 비대해진 서사의 갈래 중 무엇을 어디까지 보여줄지 ‘어벤져스2’는 명쾌하게 결단하지 못했고, 그 결과는 고스란히 ‘쟤가 저런 애였냐’, ‘따라잡을 수가 없었다’ 등의 혹평으로 이어졌다.

그래서 이젠 한 다리 건너 별개의 이야기를 뻗는다

도시개발 방식 중 ‘위성도시’라는 것이 있다. 하나의 도시가 과포화되지 않도록, 그 주변 지역에 인위적으로 비슷한 환경의 신도시를 조성해 인구를 확대 분산시키는 정책이다. 지금까지의 히어로 영화가 읍면동 단위로 이야기와 히어로를 키워 오다가 MCU 등의 거대 서사로 합쳐져 왔다면, 이제는 커질 대로 커진 서사에 위성도시 같은 작품을 붙여 대중의 흥미를 확대 분산시킬 수도 있지 않을까? 그게 바로 ‘데드풀’이었다.

영화 ‘데드풀’이 위치한 지점은 다음 두 단계의 지평이다. 우선, ‘데드풀’은 ‘아는 대로 보이는’ 영화가 맞다. 히어로 영화/코믹스 문화에 친숙해진 대중들이 특히 더 잘 즐길 수 있다. 데드풀이라는 인물 자체가 기존의 히어로 영화의 문법들, ‘그린 랜턴 : 반지의 선택’, ‘X-men’ 실사 영화 시리즈(이하 엑스맨 시리즈) 그리고 ‘어벤져스’ 시리즈를 직간접적으로 언급하며 농담을 던지기 때문이다.

ⓒ데드풀

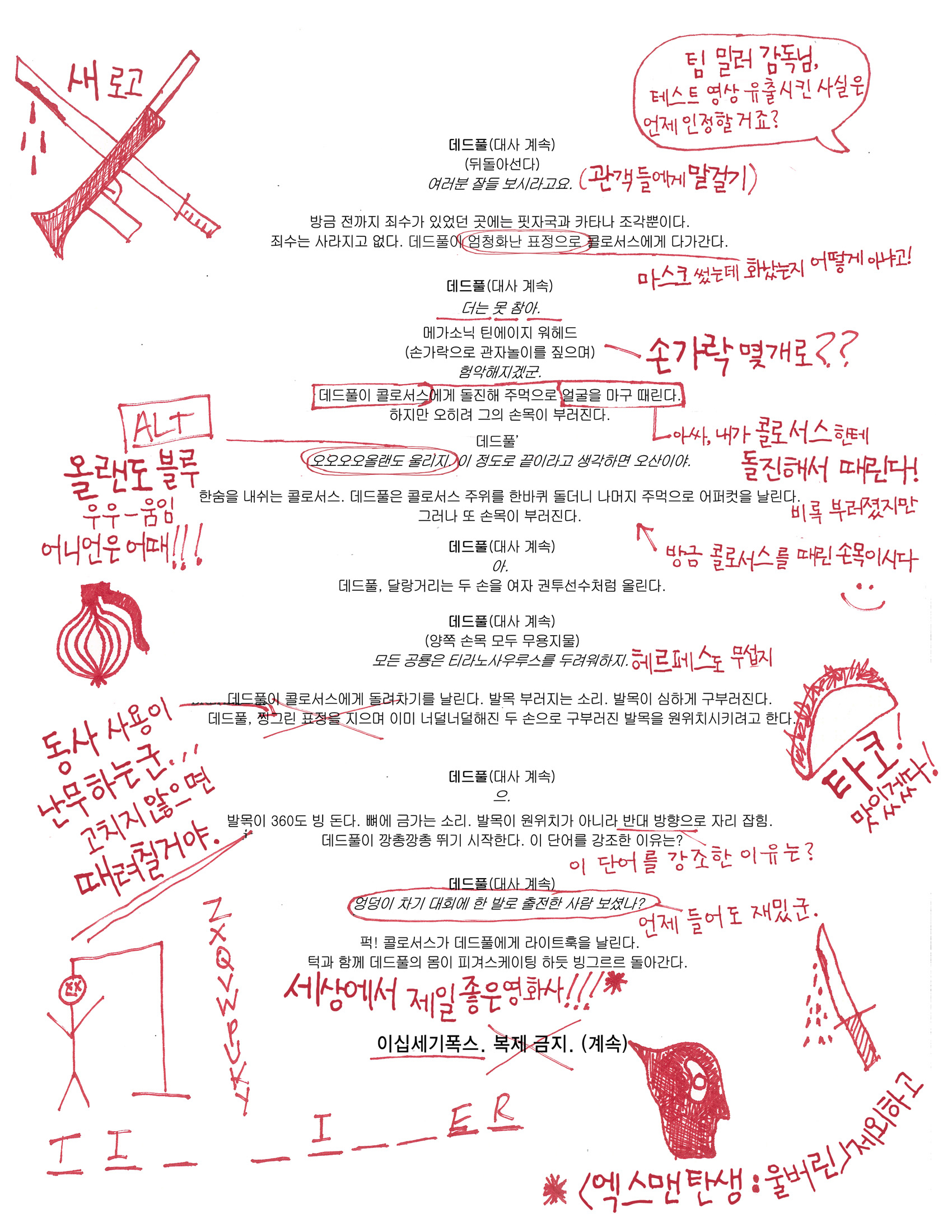

그러면서도 ‘데드풀’은 정작 그 어떤 엑스맨 시리즈의 이야기와도 직접적인 접점은 갖지 않는다. 그의 영화에서 “재비어 교수” 이름이 나오고 “저택”이 나오는 이상 그건 엑스맨 시리즈의 것이지 않겠는가? 그런데 데드풀은 능청스럽게 “맥어보이야 스튜어트야?” 농담을 던지면서 논점을 뭉갠다. 조연 히어로로 등장하는 ‘콜로서스’나 ‘네가소닉 틴에이지 워헤드’ 역시, 배경으로서의 X-men 세계관을 꾸며주는 기능을 수행할 뿐이다.

이 두 가지가 가능한 것은, ‘데드풀’이 MCU라는 거대 도시 옆의 위성 신도시 같은 영화였기 때문이다. 지금까지 “히어로 영화 산업”이 차곡차곡 쌓아 온 유산과 기반을 최대한 활용하되, 그 메인스트림(데드풀의 경우 엑스맨?시리즈)으로서의 배경과 거리를 두고 떨어져서 별개의 다른 이야기를 전개하고 활약하는 것이다. 덕분에 이 영화는 ‘메타-히어로’적 요소를 갖고 놀 수 있었고, 엑스맨 시리즈를 아주 쬐끔 아는 사람부터 엑스맨 마니아까지 모두에게 골 때리는 유머를 선사했다.

그 영화에 그 팬들 ⓒ데드풀

그래서 시빌 워가 그리는 큰 방향이 흥미롭다

각각의 히어로의 세계가 커지고 그 세계들이 하나로 뭉치던 히어로 영화 산업은, 이제 세 번째 국면(페이즈 3)으로 넘어가고 있다. 하나로 거대하게 뭉친 세계에 느슨하게 연관되는 별개의 서사들을 보여주는 것이다. 마블과 디즈니는 이미 발빠르게 움직이고 있다. 넷플릭스 드라마 ‘데어데블’이나 ‘제시카 존스’만 보더라도, MCU(구체적으로는 ‘어벤져스’)의 세계관에 속해 있기는 하지만, 윈터솔져와 에오쉴이 그랬던 것처럼 속해 있지는 않은 것을 볼 수 있다.

ⓒ NETFLIX/MARVEL

엑스맨 시리즈의 영웅이지만 그것조차도 농담처럼 언급하는 데드풀, 분명히 어벤져스 1과 2 사이의 이야기인데도 그냥 뉴욕의 흔한 사립탐정으로 일하는?제시카 존스. 모두 메인스트림과 직접적인 연결고리를 가지지 않으면서도 충분히 재미있게, 덧붙여 그 메인스트림의 줄기를 더 풍성하게 만드는 식으로 서사를 전개해 온 히어로물들이다. 이 큰 흐름은 꽤 예전부터 준비되었고, 진행되었으며, 앞으로도 계속해서 가능성을 찾으며 발전해 나갈 것으로 보인다.

오늘 개봉하는 ‘시빌워’는 MCU에서 거대한 분기점이 될 것이다. 어쩌면 ‘어벤져스2’보다 더 큰 분기점이. 그래서 더욱 이 이후의 MCU 영화의 모습이 궁금해진다. 거대한 세계관의 변혁을 반영하면서도 독립적인 형태의, ‘위성 영화’ 같은 느낌의 영화들이 세네 편 정도 나오게 되지 않을까??마블 영화들을 다 보지 않았어도 충분히 즐길 만한, 딱 데드풀 정도의 재미와 깊이가 있는 그런 히어로 영화들 말이다.

안학수의 이름으로 나온 최근 기사 (모두 보기)

- 에픽하이 9집 : 쓸쓸하고, 더욱 외로워 보이는 노래들 - 2017년 11월 8일

- 제 1회 천하제일 마스코트 대회 - 2017년 2월 15일

- [트탐라 스페셜] 설날을 노리는 윷놀이 사기단! - 2017년 1월 27일