01.

“네가 나가 살 때가 되었나 보다.”

무덤덤하게 내뱉은 엄마의 한 마디가 날아와 마음에 콕, 박힌다. 깜짝 놀란 마음을 애써 감춘 채, 그런 말을 하는데에는 이유가 있겠지 싶었다. 왜 그러냐고 물었다. 엄마는 기다렸다는 듯이 말을 이어나갔다. 횟수가 늘어버린 다툼, 엄마는 입이 아프고 나는 귀가 아프도록 오가는 잔소리와 핀잔들. 그리고 이어서, 나의 시간들에 대해 말했다. 뒤죽박죽인 기상 시간과 들쭉날쭉인 귀가 시간. 어떻게 보내는지 모를 낮 시간. 방에 틀어 박힌 채로 나오진 않는 밤 시간들.

그 시간들 밖에서 엄마는, 아마도 아빠와 거실에 앉아 TV를 보거나 하며 생각했을 것이다. 나이가 들면서 점점 변해 가는 딸의 모습과, 그것들에 상처 받는 당신의 모습에 대해서. 그리고 마침내 달라져 버린 우리가 떨어져 살아야 할 앞으로의 날들에 대해서.

그랬다. 나도 조금씩 생각하던 것을, 엄마도 똑같이 느끼고 있었던 것이다. 길었던 엄마의 이야기가 끝나고, 말 없이 가만히 앉아 있었다. 그리고 깨달았다.?내가 나로 변해가는 것이, 내가 나로 산다는 것이 엄마에게는 상처라는 낯선 사실을.

02.

“이 일이 정말 내게 맞는 일인지 모르겠어.”

일을 한 지 1년쯤 되어 가는 친구는 계속해서 말을 이어나갔다.

“그렇다고 그만둬 버리는 것도 두려워. 어쩔 수 없으니, 계속 이대로 살아야겠지?”

그럴 때면 그냥 가만히 “으응…” 하고는 수화기 너머의 어깨를 토닥이며 최선의 위로를 건넨다.

가장 처음 그 말을 들었을 때에는 대수롭지 않게 큰 목소리로 말했다.

“당장 그만 두고 얼른 다른 거 하자. 너한테 잘 맞는 거.”

그리고 얼마간의 시간이 지났다. 나도 졸업을 했다. 그제서야 지난 날의 그것이 상대방의 입장을 헤아리지 않은, 매우 이기적이고도 오만한 위로임을 알게 되었다. 지금까지 쌓아왔던 모든 것들을 등지고, 아무 것도 없이 새로운 출발선에 선 채로 '맞는 일'을 찾는다는 것이 얼마나 어렵고도 고달픈 일이란 말인가.

그리고 자연스레 이어지는 단념 끝에

어쩔 수 없게 하게 되는 ‘맞는 척’이

얼마나 슬프고도,?또 어쩔 수 없는 일인지도

이제는 안다.

03.

‘자세히 보아야 예쁘다’라는 말에 공감해 본 적은 없다. 어떤 것이라도 자세히 들여다보면, 예쁘지 않았던 적이 더 많았기 때문이다.

거울을 볼 때만 해도 그렇다. 얼핏 보면 티 없이 매끈해 보이던 얼굴도, 거울 가까이 들여다보면 자질구레한 것들이 훤히 다 보인다.?비뚤게 칠해진 립스틱이나, 어느새 드러나 버린 잡티 같은 것들. 이것은 사람의 모습에도 해당되는 것이어서, 멀찍이 보는 나의 가짜 모습과 가까이 두고 보는 나의 진짜 모습에 끊임없이 거리를 두게 만든다.

좋아하는 노래를 틀어놓고 가만히 생각에 잠기면 잔뜩 거리를 두고 있던 긴장이 풀려버린다. 그렇게 자연스럽게 풀려나는 나의 진짜 모습들이 있다. 그 속에서 결코 예쁘지 않은 것들을 새삼스레 발견하고 화들짝 놀라고는 한다. 겉으로 슬쩍 보기에는 티가 나지 않아도, 가만히 자세히 들여다보면, 옹졸하게 굴었던 그때의 내가, 쉽게 화를 냈던 나의 조각들이 보인다.

그러다 보면 결국 다시 깨닫게 되는 것이다.

내 진짜 모습들과 거리를 두는 일이,

이토록 어려운 일이라는 것을.

04.

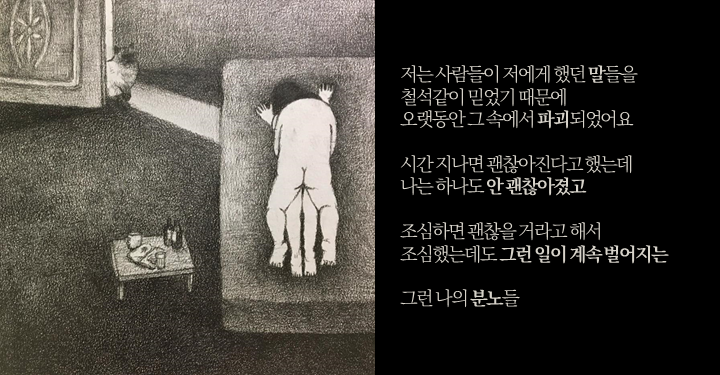

괜찮다는 말을 숨 쉬듯 뱉어 왔다. 지나가던 사람이 발을 세게 밟아도, 비우지 못한 쓰레기통처럼 일이 가득 쌓여도 그냥 괜찮다는 말 한마디로 퉁치고 넘어간다. 실은 밟힌 발이 눈물 나게 아프고, 쌓인 일에 짓눌려 헐떡이는데도. 괜찮지 않았던 순간에도 ‘괜찮지 않아’라고 말하지 못했다.

그 말을 입 밖으로 꺼내는 순간 마주치게 될 ‘안 괜찮은 현실’이 두려웠다. 일을 복잡하게 만들지 않으려고, 편하게 넘기려고, 안 괜찮은 것들을 그저 회피하는 것으로 무마하고 꾸준히 “괜찮아 왔다.” 그렇게 괜찮다는 말을 입에 달고 살았지만, 끝내는 안 괜찮아져 버렸다. 도무지 괜찮아지지 않았다.

언제나처럼 괜찮은 척을 하며 읽어 내려가던 중, ‘있지도 않은 괜찮음’이 튀어나오는 장면에서 스크롤을 내리던 손가락이 우뚝 멈춰 섰다. 그 말을 곱씹고 곱씹었다. 나만 그런 게 아니었구나. 모두 괜찮지 않지만, 괜찮은 척 하고 지내왔구나. 그리고는 생각했다.

우리는,

괜찮지 않다고 말할 수 있는

그런 삶을 살아서는

정말, 안 되는 걸까?

* 만화 사용을 허락해주신 김정연 작가님께 진심으로 감사드립니다.

문여름의 이름으로 나온 최근 기사 (모두 보기)

- 사랑에 빠졌던 그 순간을 기억하나요? - 2017년 6월 29일

- 신입 간호사 A가 ‘오프’날 들려준 이야기 - 2017년 1월 9일

- 28가지 색깔의 크리스마스를 위한 28개의 노래들 - 2016년 12월 25일